窃盗症論1 1審で心神耗弱が認定された窃盗症の一例

村松太郎 (慶應義塾大学医学部精神神経科)

(2023.2.22.)

本稿は窃盗症論2と一体を成すものである。

起

1

窃盗症(クレプトマニア Kleptomania)の一例を報告する。Case TLと呼ぶ。

2

Case TLは1審で心神耗弱10)、2審で完全責任能力20)、最高裁から差し戻され30)、差し戻し審で再度完全責任能力と認定された40)事例である。各審級を通して、窃盗症の責任能力を論ずるうえで示唆に富む論考が展開されてきた。

3

筆者は本件に1審の段階から鑑定人としてかかわってきたので、本件の全情報を把握しているが、本稿の記載内容は次の2つの情報源からのものに限定する50)。

・各審級判決文

・公判廷で開示された内容60)

4

TLは以下の5-14(①-⑩)のような人物である。いずれも窃盗症に典型的に見られる特徴である。

5

① 中高年の女性 70)

窃盗症の疑いということで精神鑑定の対象となる被告人の多くは中高年の女性であり、TLもその例にもれない。

6

② 中流以上 80)

窃盗症の疑いということで精神鑑定の対象となる被告人の多くは中流以上、すなわち経済的には恵まれた生活を送っており、TLもその例にもれない。

7

③ これまで万引きを繰り返してきた 90)

TLは少なくとも5年以上にわたり毎日のように窃盗を繰り返しており、その回数は千回以上にのぼると述べている。

8

④ やめたいと強く思っているがやめられない100)

それなのに店に入ると窃盗の衝動に抗えなくなるのが窃盗症である。但し必ずしも犯行時に主観的に「衝動に抗えない」と意識されているわけではない。つね日ごろは窃盗はもう絶対にやめたいと思っているにもかかわらず、店に入るとあるときに窃盗をしてしまう。そのときの気持ちは本人にも説明できないことが多い。

9

⑤ 万引きはそれなりに合理的な態様 110)120)

合理的な態様とはすなわち、万引きに際し、周囲をうかがうなどし、捕まらないように工夫をしていることを指している。

10

⑥ 窃盗以外の触法行為なし130)

したがってTLは決して反社会的な人物というわけではない。

11

⑦ 盗んだ物は、ため込む、捨てる、ごく一部は使う 140)

これが窃盗症の最大の特徴で、単なる窃盗犯との大きな、そして質的な違いである。TLも盗品の多くを自宅の冷蔵庫に入れたまま腐らせ、結局は捨てている。

12

⑧ 犯行に先行してしばしば何らかのストレスがある 150)。

13

⑨ 摂食障害を合併している 160)

一般に、摂食障害に窃盗を伴うことは少なくない。それを摂食障害の一症状とみるか、それとも窃盗症の併存とみるかは、現代の医学界に明確に確立した見解があるとは言えない。ただ事実として両者が合併することが少なくないのは確実である。

14

⑩ 犯行の記憶の一部は失われている 170)

解離性健忘である。

15

以上が典型的な臨床像である。注90-170)に記した通り、①から⑩のほとんどは診断基準の記載に反映されている180)。

16

DSM-5の窃盗症Kleptomaniaの診断基準は次の通りである。冒頭のA基準が窃盗症診断の中核である。

DSM-5 312.32 窃盗症 Kleptomania

A. 個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。190)

B. 窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。200)

C. 窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感。210)

D. その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない220)。

E. その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。230)

17

A基準の「個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく」とはすなわち、不合理な窃盗であり、窃盗症患者は「盗むために盗む」のである。これがクレペリン以来、窃盗症について精神医学で伝統的に認識されている本質的特徴である240)-280)。

18

A基準の後半、「物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される」は、端的には、「やめるべきなのにやめられない」ということである(DSM-5の原文ではこちらが前半である: Recurrent failure to resist impulses to steal objects … )。「やめるべきなのにやめられない」は、嗜癖addictionに一致する特徴である290)300)。

19

A基準は窃盗症診断の中核であるとともに、必須項目である。もちろんDSM-5を厳密に適用するのであればAからEのすべてを満たす必要があるが、臨床的にはB, Cは診断の必須項目ではない。上記14にすでに記した通り、犯行時の記憶が失われているケースがしばしばあり、その場合はB, Cは確認できないからである。

20

精神鑑定での診断においてもB, Cが必須でないのは当然である。DSM-5は診断基準というものの本質を理解したうえで適切に用いれば、法廷でも活用することができるが、そもそもは法廷での使用や法律の領域での使用を目的とするものでないから、診断基準の文言をそのまま使用するのは活用ではなく流用である310)。我が国の裁判実務でもDSMを厳格に診断に用いるなどという愚行はなされていない320)。

21

もっともTLにおいては、本件犯行時について一部記憶の欠損があるものの、窃盗行為の前の緊張感と窃盗直後の満足感があることは確認でき、DSM-5の窃盗症の診断基準を満たしていた。

22

なお、TLは摂食障害も有しているが、本件窃盗への摂食障害の影響はない。これが窃盗症をめぐる他の裁判事例と異なるTLの顕著な特徴で、本件は窃盗症そのものの責任能力が法廷で検討された、我が国で最初の事件であると言える330)。

23

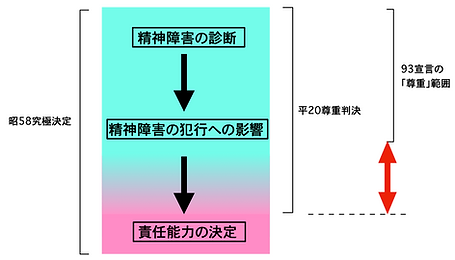

精神障害の診断とその精神障害の犯行への影響。この二つは精神鑑定において必ず検討すべき事項である。すなわち、精神鑑定では通常、第1のステージとして、対象者が精神障害者であるか否かが問われる。第2のステージとして、その精神障害の犯行への影響の①有無、②程度、③機序が問われる。TLについて裁判所から命じられた鑑定事項もこの通りであった。

図1

図1. 精神鑑定の3ステージ.

第1ステージ: 精神障害の診断; 第2ステージ: 精神障害の犯行への影響; 第3ステージ: 責任能力の決定. これらのステージは精神鑑定の嘱託事項に対応している。図では精神医学の領域をブルー、法の領域をピンクで示してある。通常は嘱託事項は第2ステージまでであるが、時には「理非善悪を判断し、同判断に従って行動する能力」などの文言が鑑定嘱託書に記されることによって、実質上第3ステージまでの記述が鑑定医に要求されることもある。「ステージ」としたのは、精神鑑定および精神鑑定に基づく法的論考は、その作業過程においては、必ずしも第1→第2→第3の順に整然と進行するものではなく、各段階を往還しつつ進行することに基づく。また、責任能力自体は完全に法の領域にあるが(したがって図ではピンクで示してある)、責任能力判断までに至る精神障害の影響については精神医学的論考が必須であり 340)、したがって「精神障害の犯行への影響」と「責任能力の決定」を結ぶ部分は精神医学と法の両方の領域にかかっていることを、この図ではブルーからピンクへのグラデーションで示してある。(グラデーションがかかっているのは「責任能力の決定」の直前までである)

24

「精神障害の犯行への影響」を考えるとき、この問いは「精神障害の症状の犯行への影響」に変換される。たとえば妄想性障害の被告人が症状として被害妄想を有し、殺人を行ったとき、「精神障害の犯行への影響」という問いは、「妄想性障害の症状である被害妄想の殺人への影響」という問いに変換される。このとき、「症状」と「犯行」は截然と区別される。

25

これと同様に窃盗症において、「精神障害の犯行への影響」という問いを「窃盗症の症状である窃盗の窃盗への影響」に変換すると混乱に陥る。なぜなら、「窃盗症の窃盗への影響は?」という問いは、一見すると循環論法で意味をなさないようにも感じられるからである。

26

妄想性障害と窃盗症を対比すると図2の通りになる。

図2

図2. 精神障害の犯行への影響: 妄想性障害と窃盗症の対比

左: 妄想性障害の症状が被害妄想である。妄想性障害の人物により犯行、たとえば殺人が行われたとき、被害妄想の殺人への影響の①有無②程度③機序が検討されることになる。

右: 窃盗症の症状が窃盗である。窃盗症の人物により犯行、たとえば窃盗が行われたとき、窃盗の窃盗への影響は、妄想性障害と同じような手法で記述することは不可能である。

27

だが「窃盗症の窃盗への影響は?」という問いが意味をなさないように感じられるのは、言葉だけで抽象的に考えようとすることに起因する混乱である。

28

この混乱は2つの要素から成り立っている。第一は、「診断名=症状」 (「診断名イコール症状」と読む)であることから発生する混乱である。第二は、「症状=犯行」(「症状イコール犯行」と読む)であることから発生する混乱である。

29

第一の「診断名=症状」であることから発生するについて。たとえば、アルコール依存症の飲酒への影響を考えてみる。

30

飲酒をやめるべきなのにやめられないのがアルコール依存症である。

このとき、「飲酒したことへのアルコール依存症の影響」をどう考えるか。

31

もちろんここでいう「飲酒」とは、ある特定の1回の飲酒である。アルコール依存症である人物における、ある特定の1回の飲酒である350)。

32

アルコール依存症の人物があるとき飲酒した。その飲酒にアルコール依存症の影響がないという人はいないであろう。アルコール依存症の人物が飲酒したとき、その飲酒がアルコール依存症の影響によることは明白である360)。

33

同様に、窃盗症である人物が窃盗をすれば、その窃盗が窃盗症の影響によることは明白である。

34

この事情は、「窃盗症」というときの「窃盗」とは、これまで繰り返されてきた不特定の窃盗を指しているのに対し、「窃盗への影響」というときの「窃盗」とは、特定の窃盗すなわち「The窃盗」を指している、と説明することもできる。

35

このように、症状がそのまま診断名になっているものは精神疾患の中には多数存在する。

うつの症状があるからうつ病。

パニック発作があるからパニック障害。

過食があるから過食症。

強迫症状があるから強迫症。

妄想があるから妄想性障害。

など、枚挙にいとまがない370)。

36 (精神障害の犯行への影響 ①有無)

かくして、「窃盗症の窃盗への影響は?」をめぐる混乱として28に挙げた第一、「診断名=症状」から発生する混乱はクリアされる。診断名がそのまま症状名であるとき、診断名に含まれている症状名は、症状に当然に影響している。それは決して窃盗症に限ったことではない。

37

但しそれは、「窃盗症は窃盗に影響があった」と言えるという限度のクリアである。精神鑑定の第2ステージである「精神障害の犯行への影響」のうちの、①有無がクリアされたにすぎない。まだ②程度と③機序が残っている。この二つはかなりの難問である。

38 (精神障害の犯行への影響 ②程度)

②程度は、「病気の症状への、病気の影響の程度」を問うていることにほかならない。

39

「病気の症状への、病気の影響の程度」という問いは、普通は成り立たない。たとえば、「インフルエンザの症状への、インフルエンザの影響の程度」という問いは滑稽であろう。

40

滑稽でもあえて答えるとすれば、「100%」ということになろう。病気の症状は、病気の影響に決まっているからである380-400)。しかしそれでは精神鑑定としての答えにはならない。

41

そこで、TLの鑑定においては「病気の重症度」に着目した考察を行った。結論だけを先に述べれば、「重症であれば、影響は大きい」というものになる。

42

「病気の症状への、病気の影響の程度」は、上記40の通り「100%」がシンプルな答えであるが、そうは言っても、病気が軽ければ、症状を自分の意思で止めることができる場合がある。

43

インフルエンザの症状としての咳を考えてみる。インフルエンザに罹患している患者であっても、咳が出そうになったとき、自分の意思で咳が出ることを止めることができる場合がある。但しインフルエンザが重症であれば、止めることは不可能か、少なくとも著しく困難である。

44

アルコール依存症の症状としての飲酒を考えてみる。アルコール依存症患者であっても、飲酒しそうになったとき、自分の意思で飲酒することを止めることができる場合がある。但しアルコール依存症が重症であれば、止めることは不可能か、少なくとも著しく困難である410)。

45

こうした事情は多くの病気に共通している420)。「病気の症状は病気の影響による」のは言うまでもなく当然である。そして「病気の症状は病気の影響が100%」と言うことも不合理ではない。しかし、「病気の症状であっても自分の意思で止めることができる場合がある」のである。そして、その「止めることができる」「程度」は、病気の重症度によって決まると言いうる430)。

46

TLにおいては、「盗みたい」という衝動を満足させること以外は、窃盗することによる本人にとってのメリットはほとんどなく、逆に逮捕・刑事訴追を受けるという大きなデメリットがあり、しかもそうしたリスクを被告人は認識しているにもかかわらず窃盗の衝動を抑えられず、そしてこれまでの窃盗は少なくとも5年以上毎日のように行われ、回数は千回を超えている。これらの事実から、TLの窃盗症は重症であると言える。

47

以上のように考察し、TL鑑定書の「犯行への影響」についての結論部分には次の通り記した:

被告人の窃盗症が重症である以上、「影響の程度」について回答するとすれば、「著しく強い影響があった」と言うべきであろう。

48 (精神障害の犯行への影響 ③機序)

「精神障害の犯行への影響」の「③機序」もまた難問である。これは、窃盗症においては「症状=犯行」であるという、28で挙げた第2の点と密接に関係している。

49

前掲図2(26)に示したように、たとえば妄想性障害において、被害妄想という症状があり、殺人という犯行がなされたのであれば、症状の犯行への影響の機序は、「被害妄想のため対象者に対する恨みを持ち殺害した」などと説明することが可能である。しかし「症状=犯行」である窃盗症においては機序は説明できない。イコールは端的にイコールだからである。

50

だが「説明できない」は不正確な表現で、正確に言えば、妄想の犯行への影響を説明するのと同じ手法では説明できないということである。

51

そこで、法が要求する「機序」の説明とは何かということを考えてみる。それは責任能力判断のための資料としての医学的説明である。妄想という症状による犯行への影響の機序は、典型的な機序の説明であるが、精神障害のすべてが妄想の影響と同じような手法で説明できるわけではないし、そうすることが必須というわけではない。

52

したがって「医学的説明」というものの原点に還る必要がある。

53

それは医学的な病気のメカニズムの説明ということになろう(メカニズムと機序は同義だが医学ではふつう「病気の機序」という言い方はしないのでここではメカニズムと記す)。

54

それが責任能力判断に関係するかしないか、それは法の領域の問いであり、精神科医が自発的に口を出すべきことではない。メカニズムを示し、あとは法に委ねるのが鑑定医としての正当な姿勢であろう。

55

すると窃盗症のメカニズムを、現代の医学で示せる限度において示すことが求められていると解することができる。

56

窃盗症というものが存在する以上、窃盗症には原因となるメカニズムがあり(ここでは以下それを原因X; エックス と記す)、その原因Xが本件窃盗に影響をしているのか、しているとすればその程度と機序がいかなるものであるかが、裁判所からの問い2③機序への誠実な回答ということになろう。

57

再びアルコール依存症に目を向ければ、アルコール依存症という疾患には、人に飲酒をやめられなくする脳内メカニズムが存するのであるから、「アルコール依存症の飲酒への影響」という問いに対しては、同メカニズムの飲酒への影響が回答されなければならない。同メカニズムはかつては全く不明で、原因Xとでも呼ぶべきものであったが(倫理道徳的な問題であると考えられていた時代もあった)、現在ではドーパミン系の異常であることが強く推定されている440-460)。

58

窃盗症においても事情は基本的に同じである。但しアルコール依存症に比べて窃盗症の医学研究の歴史は浅く、いまだ原因Xの段階にとどまっている。

59

他方で窃盗症を倫理道徳的な問題であると考える人物も存在するであろう470)。この点、アルコール依存症が疾患として認められるまでと同様の歴史を後追いしていると見ることもできる。

60

なお、窃盗症において推定されている脳内の原因の一つとしてもドーパミン系の異常が推定されているが、アルコール依存症に比べるとまだまだ十分な根拠があるとは言えない480)。

61

また対象行為が犯罪であることがアルコール依存症との違いである。これは窃盗症についての考察を撹乱する事情で、犯罪を非難する思いや更生を望む思い等が、「当該行為への原因Xの影響」という問いの医学的・科学的な考察をしばしば歪めている490)。

62

倫理的な判断をしないことが精神鑑定の倫理である。すなわち「犯罪を非難する思いや更生を望む思い」は、精神鑑定では排除しなければならない。これは被告人がいかなる精神障害を有していても、また、いかなる犯罪を犯していても不変の倫理であるが、窃盗症では特にこの倫理を意識しないと、医学的・科学的な考察が容易に歪むことになる。

63

かくして、Case TLの、機序について述べることができるのは、次のような無味乾燥な一文にとどまると私は判断し、鑑定書の2③機序についての結論部分に記した500)。

本件犯行は、窃盗症に想定される、衝動制御の障害という脳機能障害の現れであるという説明が可能である。

64

この鑑定書を私は2019年3月19日付けで東京地裁に提出し、2020年3月4日、東京地裁で鑑定人尋問が行われ、ほぼ鑑定書の内容通り証言した。弁護人はほぼこの鑑定意見にそった主張を展開した。

承

65

Case TLの1審では心神耗弱が認定され、懲役4カ月(求刑は1年6カ月)の判決が下された510)10)。

66

1審判決文から引用する:

被告人は、窃盗罪で訴追され、窃盗を繰り返せば更に窮地に陥ることが分かっているのに、衝動を抑えられていない。被告人は、窃盗症の治療に精力的に取り組んでいたところ、前件の控訴が棄却されたことにショックを受け、本件時には心身の状態が非常に悪くなっていた。被告人が本件犯行時の記憶がないと述べている点も、そのストレスによって解離性健忘に陥った可能性が高い。被告人の窃盗症は重症である。

窃盗症においては、窃盗行為自体が精神障害といえるものであるから、被告人の窃盗症が重症である以上、犯行への影響は著しく強かったと言うべきである。

鑑定意見をほぼそのまま採用した判示である。

そして「責任能力判断」にあたる部分の1審判決文は次の通りである:

重症の窃盗症により、窃盗行為への衝動を押さえる能力は著しく低下していた疑いがあり、行動制御能力は著しく減退していた合理的疑いが残る。そうすると、被告人は、本件犯行当時、心神耗弱の状態にあったと認めるのが相当である。

(「押さえる」は原文通り)

このようにして1審では心神耗弱が認定された。

67

我が国の窃盗症についての過去の判例では、大部分が完全責任能力と認定されている。ごく一部例外的に心神耗弱・心神喪失が認定されたものがあるが、いずれも合併症の影響を重視あるいは加重したものである520)。

68

本件は摂食障害を合併しているが、一審裁判所は責任能力判断において実質上窃盗症のみに着目しており、その意味では、窃盗症によって心神耗弱が認定された我が国初の事例であると言える。

69

検察官はこの判決を不服として控訴した。

転

70

2審では心神耗弱は否定され完全責任能力と認定された530) 20)。

71

2審は1審判決の、「重症だから心神耗弱」という論法を批判している。

2審判決文から、1審に対する批判部分を引用する:

原判決が認定するように、被告人が本件犯行時に重症の窃盗症にり患していたのだとしても、そのことから当然に、被告人の行動制御能力が著しく制限されていたということにはならないのであって、そのような精神障害によって被告人の行動制御能力がどのように制約されていたのかということを、当該事案に即して具体的に検討する必要があるというべきである。しかるに、原判決は、その説示するところによれば、被告人が重症の窃盗症にり患していたとの認定事実から、直ちに、窃盗行為への衝動を抑える能力が著しく低下していた疑いがあると即断し、行動制御能力が著しく減退していた合理的疑いが残ると判示するものであり、事案に即した具体的検討を行った形跡は見受けられず、その判断手法は不合理というべきである。

72

つまり病気が重症だから心神耗弱ということにはならない、ということで、これは当然である。

73

図3は図1 (「起」23)の再掲である。「精神障害の診断」から始まり、責任能力判断を視野に入れた「精神障害の犯行への影響」を示すことが精神科医(鑑定人)の仕事である。それを受けて責任能力を判断するのが裁判所の仕事である。このとき裁判所は、鑑定人が示した「精神障害の犯行への影響」に基づいて、それを法的な観点から検討し、責任能力についての結論を出さなければならない。すなわち図1のブルーからピンクへのグラデーション部分を検討することこそが裁判所の本務であるが、TL1審裁判所はこの本務を怠り、鑑定人の結論を責任能力判断に直結させた。それがTL2審の指摘である。

図3

図3. 精神鑑定の3ステージ. (再掲)

責任能力自体は完全に法の領域にあるが、責任能力判断までに至る精神障害の影響については精神医学的論考が必須であり、したがって「精神障害の犯行への影響」と「責任能力の決定」を結ぶ部分は精神医学と法の両方の領域にかかっている。

74

1審判決文に「事案に即した具体的検討を行った形跡は見受けられ」ないという2審からの指摘はその通りである。但し2審判決文の記述のうち、「被告人が本件犯行時に重症の窃盗症にり患していたのだとしても、そのことから当然に、被告人の行動制御能力が著しく制限されていたということにはならない」という指摘は、それ自体は当然に正しい指摘であるが、1審の判示への正当な批判になっているかどうかについては議論の余地がある。なぜなら1審は、上記66引用の通り、「重症の窃盗症により、窃盗行為への衝動を押さえる能力は著しく低下していた疑いがあり、行動制御能力は著しく減退していた合理的疑いが残る」と言っているのであって、つまり2審が指摘するように「重症の窃盗症、ゆえに行動制御能力が著しく障害されていた」と言っているのではなく、「窃盗衝動が強度、ゆえに行動制御能力が著しく障害されていた」と言っているのである。この二つは言葉の表現上の違いにすぎないと見るのが自然のようだが、別の見方もあり、それについては「結」で論ずる540)。ただいずれにせよ1審判決文に「事案に即した具体的検討を行った形跡は見受けられ」ないのは事実であるから、その限りにおいて、2審からの批判は正鵠を射ていると言えよう。1審判決書からは1審が図3のグラデーション部分の仕事をした形跡が読み取れないのである。

75

しかし2審の判示が正しいのはここまでであって、2審が対案として示した論考は、少なくとも精神医学的には完全に誤っている。判決文から完全責任能力認定根拠部分の記述を転記する:

(犯行時の被告人の行動の客観的事実を示した後に)このような犯行状況に照らすと、被告人は、窃盗を行うという衝動に突き動かされてやみくもに万引きをしたというのではなく、周囲の状況を確認し、犯行が発覚しないよう注意して行動するとともに、万引きする商品を選別し、商品の一部を精算して、通常の買物客を装うことを念頭に置いた行動をとっていたものと認められ、これは、被告人が、周囲の状況によっては窃取行為を思いとどまろうとしていたこと、さらに、買物かごに入れた商品の一部については盗むのを思いとどまることができたことを示すものといえる。

76

すなわち2審が完全責任能力を認定した主たる根拠は、TLが①「窃盗を行うという衝動に突き動かされてやみくもに万引きをしたというのではな」い、なぜなら②犯行発覚を防ぐための合理的な努力等をしている、したがって③状況によっては窃盗を思いとどまることができた、というものである。

77

2審のこの判示は、被告人が健常者であるのであれば標準的な認定手法に基づく妥当なものと言いうるが、被告人が窃盗症である以上、精神医学的観点からは全く失当なものである。2審裁判所は窃盗症という病態についてその基本的なレベルで全く理解していないと判断せざるを得ない。

78

①については、衝動制御症(窃盗症を含む)の衝動とは「やみくも」とは無関係の概念であるから全くの的外れである。

「起」の9および注110)に前述の通り、窃盗症の万引きはそれなりに合理的な態様を取ることが決して例外的ではない。これは窃盗症という病態、さらには現代の精神医学において「衝動制御症」に分類されている障害のきわめて重要な点である。これについては『窃盗症論2』の「起」で再訪する。

79

「②犯行発覚を防ぐための合理的な努力等をしている」も、同様の理由で全くの的外れである。

80

「③状況によっては窃盗を思いとどまることができた」は、「状況によっては」その通りであるかもしれないが、本件犯行時の状況とは別の状況を仮定して論じているにすぎず、本件についての論考として成立していない。

81

高裁がこのように医学的にも論理的にも荒唐無稽な判示をするとは信じ難いことであるが、高裁は上の点のみならず、何ら事実の取り調べをせずに1審判決を事実誤認だとして破棄し自判するという、刑訴法400条但し書きの明白な違反さえ犯していることからみると、例外的に逸脱した裁判官が担当したために発生した事故と言えるのかもしれない550)。

82

当然に弁護人が上告し、当然に最高裁が2審判決を破棄し高裁に差戻した560)30)。

結

83

差戻審は、完全責任能力と認定し、TLに懲役8ヶ月の判決を下した570)40)。被告人は上告せず、この判決が確定した。

84

判決書で差戻審は、非常に画期的な判示をしている。それは窃盗症について、さらには責任能力論について、新しい地平を切り拓く序章の始まりを予感させるものであった。

85

責任能力についての結論部分の判決文は次の通りである:

本件犯行時の具体的な犯行の経緯や態様等に照らせば、被告人は、本件犯行当時、窃盗症にり患し、そのために窃盗に対する衝動が強い状況にあったとはいえても、行動制御能力は著しく減退していなかったものであり、完全責任能力を有していたと認められる。

86

上記結論は2つのパートから構成されている。第1は、「被告人は、本件犯行当時、窃盗症にり患し、そのために窃盗に対する衝動が強い状況にあった」である。第2は「行動制御能力は著しく減退していなかった(すなわち完全責任能力を有していた)」である。

87

第1部分は診断と重症度に対応している。TLが重症の窃盗症であることは本件の各審級を通してどの裁判所も一貫して認定している。本差戻審ではさらに踏み込んで、窃盗症の重症度とは、窃盗の反復性と異常性から衝動制御障害の程度を判断するという手法が正しいと認定している580)590)600)。

88

精神鑑定ステージ(本稿「起」の32)という観点から見ると、上記第1部分は、第1ステージ: 精神障害の診断と、第2ステージ: 精神障害の犯行への影響に対応し、第2部分は第3ステージの結論部分に対応している。

図4

図4. 精神鑑定の3ステージと本件差戻審結論の対応

判決書の結論部分から読み取れるのは上記の通りである。言うまでもなく責任能力が論点となる裁判における最大の関心事は図のグラデーション部分すなわち「精神障害の犯行への影響」と「責任能力の決定」を結ぶ論考である。(グラデーションがかかっているのは「責任能力の決定」の直前までである)

89

「起」の50で述べた通り、第2ステージ: 精神障害の犯行への影響の①有無、②程度、③機序は、窃盗症においては、他の精神障害、たとえば統合失調症や妄想性障害についての論と同じ手法を適用することはできない。そこで、「②程度」の評価については重症度を主要な根拠とし、「③機序」については衝動制御の障害という脳機能障害の現れであると言えるにとどまるとTLの1審裁判所に提出した鑑定書に私は記載した。本差戻審でも私は法廷で同趣旨の証言を行った。

90

この証言について、判決書には次の通り要約されている:

M医師は、当審において、以上に関連して、窃盗症が犯行に与えた影響を論じることは、困難あるいは不可能であり、窃盗症の窃盗への影響というと、言葉だけからは循環論法に見えるが、さらに、第2段階としては、窃盗症のベースにある脳機能不全、そして衝動制御の障害が犯行に影響していると考えることができる、重症度は異常性と反復性により判断され、被告人の場合、窃盗症の衝動制御障害の程度は非常に重く、重症だったと考えられるなどと補足する。

そして差戻審はこれについて、「M医師の前記見解については・・・不合理なものとはいえない」というやや控えめな表現ではあるものの、正しいものとして受け入れている。すなわちここまでで差戻審は、被告人の窃盗症が重症であり、本件犯行に強く影響し、その機序は脳機能障害としての衝動制御の障害であるという鑑定意見をすべて受け入れたことになる。

91

以上の精神医学的判断を前提に差戻審は責任能力についての論考に進む。その論考に先立ち差戻審は次の「宣言」をしている:

責任能力の有無、程度を判断する際には、精神科医による診断名等に拘泥したり、生物学的要素に関する専門的知見に過度に依拠したりすることなく、犯行の経緯、態様、動機及び被告人の前後の言動等の具体的な事情を総合的に検討し、法的、規範的観点から、事理弁識能力及び行動制御能力の有無及び程度を認定して、責任能力を判断するのが相当である。

92

「宣言」と私は記したが、上の91の記載内容は、現代の責任能力判断における確立した考え方であると言える。したがって異論の出る余地はないが、文中に散りばめられた「拘泥」「過度に依拠」「法的」「規範的」などの言葉は意味深長である。すなわち、「拘泥」「過度に依拠」は程度を表す言葉であって、どの程度であれば「拘泥」「過度」と言えるかは曖昧である。「法的」「規範的」はさらに曖昧な言葉である。したがって上の91は、そうした曖昧な部分については裁判所の裁量で決めることを含意しているという意味で「宣言」なのである。特に「規範的」は本判決の隠れたキーワードであることが後に明らかになる。

93

上の91に続いて差戻審はさらに次のように宣言している:

以上の観点からすれば、被告人は、本件犯行時、重症の窃盗症にり患しており、その著しく強い影響の下に犯行に及んだとするM医師の見解は、あくまで、生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見という限度で尊重されるべきものであって、それを超えて、M医師の見解を過度に重視し、具体的な事実関係を踏まえた法的、規範的観点からの検討や判断を経ないまま、M医師の精神科医の立場からの見解をそのまま責任能力の有無及び程度の判断に結び付け、責任能力について最終的な結論を出すことは許されない。

94

これもまた91と同様の意味で一種の「宣言」である。91宣言は、「拘泥」「過度に依拠」「法的」「規範的」などの言葉の解釈の問題をとりあえず棚上げにすれば、現代の責任能力論における確立した考え方を述べたものであるようにも見える。だがこの93宣言には疑問がある。それは

M医師の見解は、あくまで、生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見という限度で尊重されるべき

という部分である。

95 (昭58最高裁決定)

ここでいう「生物学的要素」とはもちろん、昭和58年の最高裁決定610)620)に記されている特殊な用語で、「精神の障害」を指している。「生物学的要素」に対比されるのは「心理学的要素」で、これは「弁識能力」「制御能力」すなわち責任能力構成要素を指している。究極的には、「生物学的要素」も「心理学的要素」も裁判所の評価に委ねられるべきものであるというのが昭和58年の最高裁決定である。以下、本稿ではこの決定を「昭58究極決定」と記す。

96

究極的には裁判所が結論を出す。これはいかなる事項についてであっても当然である。昭58究極決定は、この当然のことを再確認したものであると見ることができる。

97 (平20最高裁判決)

「究極」には裁判所が判断し結論を出すのは、責任能力に限らずいかなる事項についても当然なのであるから、実務上重要なのは、究極の判断ではなく、究極に至る前の段階での判断手法の方である。それについても最高裁が、平成20年に判決で示している630)640)。次の通りである(下線は村松による):

生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。

精神鑑定意見について裁判所が尊重すべき範囲を示したこの判決を、以下、本稿では「平20尊重判決」と記す。

98

平20年尊重判決・昭58年究極決定・TL差戻審93宣言の三つを、精神鑑定ステージに対応させたのが図5である。

図5

図5. 精神鑑定ステージと各決定・判決・宣言の対応

平20尊重判決は、生物学的要素が・・・心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については・・・その意見を十分に尊重して認定すべき と言っているのであるから、その尊重範囲は図5の通り、最終結論を導く論考部分に及んでいる。それに対し93宣言は、尊重範囲を「精神障害の犯行への影響」までであると断じている。図の両矢印は、平20尊重判決と93宣言のギャップ範囲を示したものである。なお93宣言でいう「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」という文言は、図の「精神障害の犯行への影響」さえも含まないという解釈もありうるが、昭58究極決定の「生物学的要素」はそれを含む(但し「犯行への影響」は責任能力への影響は含まない)と一応ここでは解釈している。

99

すなわち、93宣言は平20尊重判決と矛盾している。93宣言は文章だけで読むと何気に納得して通過してしまいそうだが、図5のように視覚化すれば矛盾は一目瞭然である。最高裁は、鑑定人の意見の中の「生物学的要素」だけを尊重せよなどとは言っていない。「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」及びその「心理学的要素に与えた影響の有無及び程度」を尊重せよと言っているのである641-645)。

100

TL差戻審の93宣言と平20尊重判決の対比は最もシンプルに記せば表1の通りである。

表1. 差戻審と平20尊重判決の対比

実際には平20尊重判決を持ち出すまでもなく、精神鑑定意見の中の「生物学的要素(精神障害の診断)が心理学的要素(責任能力=弁識能力・制御能力)に与えた影響の有無及び程度を裁判所が尊重しなければならないのは当然である。裁判所が生物学的要素(精神障害の診断)だけを尊重するのであれば、現代において精神鑑定として行われている作業の大部分は不要である。なお、近年の裁判実務では、この平20尊重判決に記された「影響の有無及び程度」という文言が修正され、「影響の有無、程度、機序」あるいは単に「影響の機序」についての意見が鑑定医に求められる傾向がある。

101

91宣言で差戻審は、「拘泥」「過度に依拠」「法的」「規範的」などの言葉を導入した。このうち「拘泥」「過度に依拠」は、言葉だけを抽出してみれば、反論の余地なく正しいものである(「拘泥」「過度」は、その言葉自体が「悪」を含意しているから、「拘泥」「過度」を否定する表現すなわち「拘泥してはならない」「過度に〇〇してはならない」は常に正しい命題である)。また、「法的」「規範的」は解釈の幅があり曖昧である。

102

そしてこれに続く93宣言は、「それを超えて」「過度に」「法的」「規範的」という言葉を重ねて強調することに加えて、「精神鑑定を尊重する範囲は生物学的要素に関する部分のみ」という独自の主張 --- 最高裁の判決を覆す独自の主張 --- を明言している。

103

「拘泥」「過度」という言葉で武装した時点で、91宣言にはキナ臭さが漂っていたが、その火元が93宣言の記述の中に垣間見られている。火元とはすなわち、差戻審が独裁的な判断を下そうとしているという意図である。

104

それは、判決書の次の段落でさらに明確化するのであるが、ここでいったん、判決書全体の構成を示しておく(図6)。いまいるのは判決書の大体半ば地点である。

図6

図6. TL差戻審判決書の構成.

差戻審判決書は全18頁で、そのうち12頁半が「当裁判所の判断」にあてられている(図の「第3」)。本論本文85-103までの引用と次の105までがその判断の前提部分である。

図の左端の空白boxは判決などが記された緒言部分である。判決書はこの緒言とそれに続く「第1 事案の概要及び従前の審理の経緯等」「第2 原判決の判断の要旨」「第3 当裁判所の判断」「第4 破棄自判」から構成されている。91宣言と93宣言は「第3」の前半40%あたりの位置に2つ連続して記されている。

105

差戻審判決書の93宣言の次の段落では2つの事項に言及されている。一つはDSM-5の「司法場面におけるDSM-5使用に関する注意書き」である。もう一つは窃視症や露出障害などの責任能力である。

106

前者については、同注意書きの中の、「判断はケースごとに個別に行わなければならない」という部分のみを抽出し、差戻審の判断を正当化しているが、「判断はケースごとに個別に行わなければならない」のは全く当然のことであって、何かを引用して正当化しなければならない性質のものではないから、差戻審の判示とは無関係の引用である650-680)。

107

後者については、窃視症、露出障害、窃触症、ギャンブル依存において、

衝動性が非常に高い場合に、実務上、そのことのみから責任能力が限定されているような判断をしていない

ことを指摘し、同判断との整合性という観点から本件の判断をすることが正当であると主張している。

この主張には三つの問題点がある。第一は、そもそも他の障害における判断手法を援用することに正当性があるかという問題である690)。第二は、「衝動性」という言葉で一括して同じ一群として判断することが正当であることが自明の前提であるかのように判示されているが、そのようにできることに根拠がない 690)。第三は、仮にこれらを同じ一群とすることを容認したとしても、それらの障害において「衝動性が著しく高いことのみから責任能力が限定されているというような判断はなされていない」とする差戻審の主張には根拠が示されていない 700)710)。

108

直前に記されたDSM-5の無意味な引用とあわせ、「責任能力は、重症度から直接判断するのではない」ことが正しいのだと差戻審は強調しようとしているのであり、この言説自体はほぼ100%正しいと言えるが、その判断の正当性の根拠としてあげている105の2点は差戻審の判示とは無関係で、正当性の根拠になっていない 720-750)。

109

もっとも、差戻審の判断が示されるのはここから後である。本件の責任能力について「重症度から直接判断するのではなく、個々のケースについて具体的に判断する」という(全く当然の)基本理念をここまでで示したうえで差戻審は、その「具体的な判断」に入る。あらためて判決書の構成をより詳細に示したのが図7である。次項110からこの図の「(2)差戻審の責任能力判断」部分に入る。

図7

図7. TL差戻審判決書「第3 当裁判所の判断」の構成.

「第3 当裁判所の判断」は全266行で、「1 原判決について(8行)」「2 M医師の見解の合理性について(97行)」「3 以上をふまえた原判決の判断に対する検討 (161行)」から構成されている。そしてこの3すなわち原判決の判断についての検討部分は、「(1) (見出しなし=内容は91宣言、93宣言の記述と、それに続く1審の否定)(57行)」と「(2) 被告人の本件犯行当時の責任能力について=差戻審の責任能力判断)(104行)」と「(3)小括(7行)」から構成されている。

110

図7の「(2)差戻審の責任能力判断」部分は、

ア 盗品の内容・数量

イ 犯行態様と弁護人主張の排斥

ウ 小括

から構成されており、このうちイは、その24%が犯行態様、76%が弁護人の主張の排斥に割かれている。

111

したがって差戻審としての責任能力判断はアの全部とイの24%である。これは「(2)差戻審の責任能力判断」の34%を占めている。判決書全体を分母にするとその7%になる。

図8

図8. TL差戻審判決書における責任能力判断「根拠」部分

赤くシャドーをつけた部分が差戻審による責任能力判断の「根拠」となる部分で、それは結局のところ盗品の内容・数量と犯行態様であり、図の通り、判決書全体のごくごく一部を占めるにすぎない。差戻審はこの判決書でTLの責任能力判断について縷々述べるが、実質的な内容はほとんど何もない。

112

そしてその内容は結局のところ、店内での行動すなわち本件犯行の具体的描写のみである。「ア 万引きした商品の具体的な数量」「イ 犯行の態様」という小見出しの通り、そこに記述されているのは「何を盗んだか。どう盗んだか。」である。これはシンプルに「What & How」と言い換えることもできる。

113

TLにおいては、アの内容や数量は決して通常の万引きとしても異常なものではなく 760)、イの態様も、見つからない工夫をするなどしているところが見られ 770)、通常の万引きとして異常なものではない。このように犯行の具体的描写をかなり詳細に行なった後、差戻審は次のように述べる。

本件犯行全体を見ると、終始冷静かつ合理的な行動が取られており、関係証拠上、周囲の状況に構わずに万引きをするなどといった犯行態様等の異常さもうかがわれない。

さらに、被告人は、本件犯行前後を通じ、意識障害等は認められず、現実検討能力に異常はなく、自分が置かれた状況や周囲の状況の把握についても異常はない。

114

これは、被害店内における被告人の行動の描写と評価として正しい記述である。しかし本件は1審以来のどの審級においても、決して被害店内における被告人の行動についての事実誤認があったわけではない。つまり差戻審による113の描写は、何ら新しいことを言っているわけではない。ここで論ずべき問題は「被害店内における被告人の行動」ではなく、窃盗症の衝動制御能力と同行動の関係なのである。差戻審の公判で弁護人は当然にそのことを強く主張した(111図8のD イ後半)。それに対し差戻審は判決書で次のように述べる。

115

この点に関し、当審弁護人は、以上のような犯行の経緯や態様等の個別具体的な事実を検討するに際して、窃盗症にり患した者は、窃盗の目的達成のために周囲をうかがったり、身を隠したりするなどの合理的な行動を取れるから、そのような合理的な行動を取れているからといって、窃盗症における衝動性の強さ等は否定されない旨を述べる。

差戻審が引用した弁護人のこの主張は精神医学的に正しい。

116

差戻審はこの主張にも真摯に対応している。次の通りである。(下線は村松による)

そこで検討すると、確かに、M医師及びP医師は、いずれも、窃盗症患者は、窃盗の遂行や犯行発覚防止のため、合理的行動を取ることができ、そのことは窃盗症の衝動性の強さ等を否定するものではない旨の精神医学的所見を述べており、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断すべきではない。弁護人の前記主張は、この限度では首肯できる。

差戻審は弁護人の主張(上記115)を正しいと認めたのである。これは窃盗症をめぐる我が国の裁判史上、画期的な判断であるといえる780-860)。

だが差戻審の論考は、次の瞬間、「しかしながら」という接続詞を発し、暴力的に歪む。

117

しかしながら、前記の本件犯行の経緯や態様等に関する判断は、被告人がそのような合理的行動を取れていること自体に着目しているわけではなく、窃盗症と診断されていることやその衝動が強いこと自体が直ちに責任能力の有無や程度に影響を与えるものではないことを前提に、行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれないかという観点から検討を加えるものであるから、弁護人の前記主張に反するものではない。

118

上記117が本判決において116と並ぶ画期的な判断が記された部分であり、同時に、最大の欺瞞が記された部分でもある。

119

116で差戻審は

窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断すべきではない

ということは明確に認めている。つまり上記115の弁護人の主張=精神医学的に正しい記載を正しいものとして受け入れている。

120

したがって115と116で差戻審は次の判断を明確に示しているのである:

窃盗症の責任能力判断においては、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断してはならない。

121

これは実に画期的な判示である。画期的といっても、窃盗症についての精神医学的な常識が記されているだけではあるが、これまでの我が国の窃盗症についての裁判ではこのことが全く理解されていない判示ばかりが蓄積され続けていた。そのような歴史を、本差戻審は大きく塗り替えたのである。本稿はこの後、本差戻審の判決書の内容について批判めいた文章が続くことになるが、判決書の中に批判されるべき部分があるのは当然であるからそれ自体が判決書の大きな問題であるとは言えない。そうしたことよりも、120の判断を明確に示したという点で、本差戻審は画期的であり、高い評価に値するものである。本稿「結」の冒頭近く84に示した通り、窃盗症の刑事裁判についての新しい地平を切り拓く序章の始まりを予感させる素晴らしい判示である。

122

窃盗症についてこれまでの裁判所が採ってきた責任能力判断手法の誤りを明確に指摘した差戻審は、次に、新たな判断手法を示す。それが、上の117の判示の中のこの部分である(説明の便宜上①②の数字を付してある):

① 窃盗症と診断されていることやその衝動が強いこと自体が直ちに責任能力の有無や程度に影響を与えるものではないことを前提に、

② 行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれないかという観点から検討を加えるものである

123

この文章中、①は116の繰り返しであり、「別の判断手法」の記述としての実質的な意味は有していない。

したがって差戻審が示した判断として重要なのは②のみであるが、この文章は何を意味しているのか。「行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれないかという観点」とは何か。これもまた何ら具体的な意味を有する文章ではない。窃盗症の責任能力判断として、行動制御能力に着目するのであれば、「行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれないかという観点から検討を加える」のは当然なのであるから、122②は何の内容もない空虚な記述である。

124

もっとも、差戻審はこれに続いて、非常に興味深い論理を提示している。その論理は、被害店内で被告人が「何を盗んだか。どう盗んだか」(112: What&How)のみに着目したものになっており、したがって論理以前に前提の時点で歪んでいるから870-900)、結論的には欺瞞であると私は考えるが、その結論はいったん封印し、差戻審の論理そのものに目を向けてみる。

125

弁護人の論理、繰り返すがそれは精神医学的に正しい論理で、差戻審もその論理が正しいことを認めているのであるが、そのうえで差戻審は、「異常」という概念を導入することで、弁護人の指摘をすべて排斥している900-970)。前記113判決書引用部分を読み直してみると、たった数行の中に、「異常」という語が3回も登場している。再掲する(下線は村松による)。

本件犯行全体を見ると、終始冷静かつ合理的な行動が取られており、関係証拠上、周囲の状況に構わずに万引きをするなどといった犯行態様等の異常さもうかがわれない。

さらに、被告人は、本件犯行前後を通じ、意識障害等は認められず、現実検討能力に異常はなく、自分が置かれた状況や周囲の状況の把握についても異常はない。

「確かに衝動性は高いが、異常性はそれほど高くない」というのが、差戻審の論理の根底に一貫して流れている主張であることがここから読み取れる。これは、現代の責任能力概念すなわち弁識能力と制御能力という責任能力構成要素の根底に存在する、「精神の異常とは何か」についての、人々のナイーヴな感覚に立ち戻ったものであると考えることができる。

126

「その精神は異常か異常でないか」という観点に基づく判断が、責任能力論の根底にはあり、それは「異常精神論」と呼ぶことができる(切断是非論 120-124)。

127

本件、弁護人が示した事実をすべて「それは事実だが、さほど異常ではない」という論理で突き返した差戻審は、対案としての自らの論理を次の通り示す:

以上に検討したとおり、前記の本件犯行時の具体的な犯行の経緯や態様等に照らせば、被告人は、本件犯行当時、窃盗症にり患し、そのために窃盗に対する衝動が強い状況にあったとはいえても、行動制御能力は著しく減退していなかったものであり、完全責任能力を有していたと認められる。

128

前記124の通り、この結論を導いた差戻審の論理は、良く言えば興味深く、悪く言えば欺瞞である964)。そのことはあらためて判決書の「当裁判所の判断」を腑分けしてみれば明らかになる。図9の通り、この結論の根拠となっているのは被害店中での行動の記述(オレンジの円)のみなのだ980)990)。

図9

図9 .判決書の構成.

長方形で囲んだ「3(1)」などの記述は判決書のセクションの記述に対応している。円の大きさは各部分の記述量に対応している(中央の結論部分を除く)。図9の説明の詳細は本文129参照。

129 (図9の説明)

判決書の「2 M医師の意見の合理性について」は、1審判示のうち差戻審が正しいと認定した部分であり(それは事実上、1審判示のうち、責任能力についての最終結論部分を除くすべてである)もので、実質上、「1審肯定論」である。「1審肯定論」の記述は、差戻審の判断の約36%を占めている。

それに続く「3 以上を踏まえた原判決の判断に対する検討」は、実質上、「1審否定論」である。「1審否定論」の記述の約半分は91宣言と93宣言に割かれており、つまりは差戻審の単なる所信表明である。それに続くDSM-5注意書き及び他の障害についての記述は、本件とは無関係の内容である。

そして「1審否定論」の結びとして1審の判断を否定した理由として、「前記のような責任能力手法」を1審が採っていないと述べているが、その「前記」とは93宣言に記された「具体的な事実関係を踏まえた法的、規範的観点からの検討や判断」を指しているようであるが、そうした「検討や判断」が必要なことはあらためて差戻審から宣言されるまでもなく誰もが知っていることであるから、判決書の大部を割いて記す必要性は認めにくい。「1審否定論」の記述は、差戻審の判断の約21%を占めているのである。

これらの内容は判決書として必要な記載ではあるが、より重要なのは、その「検討や判断」の具体的内容である。1審の手法を論難するからには当然に代替としての手法を示さなければならない。現に1審否定論に続いて差戻審自身による本件犯行の検討に入っている。しかしながらその内容は本件犯行態様の描写に終始しており、「窃盗症の責任能力判断においては、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断してはならない。」とした差戻審自身の判断(115, 116, 120)と矛盾している。

130

つまり本判決書は次の構造を取っている。

図10

図10. 判決書の論理構造.

A. TLの責任能力判断部分についての判示から、差戻審の論理を抽出した論理構造。この図を見れば、この判示が非論理的な三段論法になっていることが自明である。(但し「衝動制御」と「行動制御」の関係をどう解釈するかという問題がここに発生する。この点については138以下を参照)

B. Aの各段階の具体的な判示。

131

図10Aを見ればTLの責任能力判断についての差戻審の判示が自己矛盾に陥った非論理的なものであることは一目瞭然であるが、判決書の構造はその非論理性が見えにくいものになっている。図11の通りである。

図11

図11. TL差戻審判決書に散りばめられた撹乱記述.

TL差戻審で結論を導く論理は図10Aに要約した通り非論理的であるが、判決書全体には、文言のみとしては誰も反論できない記述・一方的な宣言の記述・結論を導く論理とは無関係だが文言そのものは正しい記述などが散りばめられ、うっかりすると納得してしまいそうになるように工夫が施されている。

TL差戻審は「窃盗症では犯行態様等が合理的であることは衝動制御能力が正常であるとする根拠にはならない」という画期的な判断を示しており、そうであれば、責任能力についての結論を出すためには窃盗症における法的に正しい行動制御能力判断手法を示さなければならないところ、それを示すことなく結論が導かれている。

132

差戻審はこのように判決書の文言や構造を工夫することによって、判示の非論理性を隠蔽し、完全責任能力という結論を導いている。

133

だが差戻審判示に内在する問題点に拘泥し、判決書を過度に批判するのは失当であろう。そのような姿勢からは何も生産されるものはない。

134

差戻審は窃盗症の衝動制御障害について正しい理解を示した。これが本判決の最も画期的な点である。この理解から完全責任能力に至る論考は非論理的であるが、そこには窃盗症の責任能力についての提案が内在している。判決書から117と122に引用した部分を再再掲する(説明の便宜上①②の数字を付してある):

①窃盗症と診断されていることやその衝動が強いこと自体が直ちに責任能力の有無や程度に影響を与えるものではないことを前提に、

②行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれないかという観点から検討を加えるものである

135

123で指摘した通り、「空虚」がこの記述についての最も適切な指摘であると私は考えるが、その一方で、①と②の関係には非常に興味深い点がある。それは、医学概念としての「衝動制御能力」と、法的概念としての「行動制御能力」の具体的な相違点の提案が読み取れるという点である。

136

134①は、窃盗症についての一般論記述の形を取っているが、TLが重症の窃盗症で窃盗衝動が強いことを差戻審は認めているから、これは一般論であると同時にTLについての認定でもある。そして、そのこと自体は(窃盗衝動が強いこと自体は)責任能力に直結しないと述べている。134①は100%正しい記述である。ここで差戻審は、医学概念としての「衝動制御能力」と、法的概念である「責任能力」の関係を、これから示すと宣言しているのである。

137

その宣言が134②である。それは具体性に欠けるという意味で空虚なものであるが、二つのキーワードが記されている。それは「行動制御能力」と「異常」である。

138

すなわち差戻審は、医学的な意味での「衝動制御能力」の「障害の強度」は、法的概念としての「行動制御能力」の「異常」とは別であると言っているのである994)。

(より論理的に正確に表現すれば、「医学的な意味での衝動制御能力障害の強度とは別次元の概念として、態様の異常というものがあり、同異常があって初めて、法的概念としての行動制御能力に疑いが生じると言っている」となるが、これはあまりに冗長であるのでここでは上のように簡潔に表現した1000))

139

いやそのように「言っている」と断言できるまでにこの引用部分は明確な記述ではないが、そう「言っていない」と解釈するならば、そこには「空虚」という評価しか残らない1000)。

140

かくして差戻審は、窃盗症の責任能力について、将来において論ずべききわめて重要な問題を判決書で示してくださった。

141

そこには自己矛盾に陥った非論理的な判示という痛みを伴っている994)995)。それは差戻審が、窃盗症の責任能力判断においては、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断してはならない。 (本稿120)ことを明確に認めたことによる必然的な帰結である。

142

これが本判決の非常に画期的な点である。本判決は、窃盗症の責任能力における現代の論点を明確化した。窃盗症を論じた判例は我が国にすでに多数存在するが、窃盗症についての本来の論点に到達していないものがほとんどすべてであった(『窃盗症論2』の「承」)。仮に到達していたとしても正面から論ずることは避けられていたように思う。

143

それに対し本判決は、窃盗症の責任能力における本来の論点、すなわち、衝動制御能力の障害である窃盗症の「衝動制御能力」の内実を正しく理解したうえで論考するという形を取っている。この正しい理解によって本判決は、単に窃盗症のみならず、責任能力論についての新しい地平を切り拓く序章に位置づけられるものになっていると私は考える。

図12としてこの結論を図示した。

図12

図12. 窃盗症責任能力論の展開 < TL差戻審が示した進歩と限界と未来 >

TL差戻審は2つの画期的な判示をした。

図12下段はTL差戻審判決書の論理構造(前掲図10B)である。差戻審は、「窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断すべきではない(116)」とした。これが差戻審の第1の画期的な判示である。この画期的な判断を示した差戻審は、しかし、結局は自らが否定した判断手法を用いて完全責任能力という結論を導いている。これは自己矛盾であるが、同時に、差戻審の第2の画期的な判示である。なぜなら、窃盗症を完全責任能力と認定するためには自己矛盾に陥った非論理的な論法によらなければできないことを示しているからである。

当然ながら、本来あるべき責任能力判断手法は論理的な論法である。それはTL差戻審の判示、特に116と117を前提として、未来において確立されるべきものである。その確立は、精神医学的に正確な評価に基づき、究極的には法的になされるものであって、精神医学の領域と法の領域の境界を明確に定めることはできない。図12矢印のグラデーションはそうした事情を反映したものである。

TLの精神鑑定における「被告人の窃盗症が重症である以上、「影響の程度」について回答するとすれば、「著しく強い影響があった」と言うべきであろう。」という鑑定意見(本稿「起」47)は、この鑑定時点において精神医学的に言えることの限界を設定したものである。この限界は「異常精神論」(『切断是非論』「転」124)にかなり近いものであるとみることもできる。この限界から先に進むためには精緻な法的議論が必須であると思われる。差戻審は本判決で、医学的な意味での衝動制御能力と、法的概念としての行動制御能力を区別し、「異常」という概念を導入することを提案したと解釈することができるが、もちろんこれは結論ではなく序章であると見るべきであろう。

本文は以上。2023.2.22.

・2023.3.17. 注641)642)643)644)645)を追記した

・2024.12.31. 注964)994)995)を追記した

窃盗症論2に続く

注

(起)

10) 東京地裁 令和2年4月3日判決

20) 東京高裁 令和2年11月25日判決

30) 最高裁 令和3年9月7日判決

40) 東京高裁 令和4年12月13日判決

50) 精神鑑定例を論文等の形で発表するときの倫理的問題についての筆者の考え方は次の小文参照:

村松太郎: 司法精神医学における症例報告. 精神神経学雑誌 123: 326-332, 2021.

60) 但し実名などは伏せてある

70) 窃盗症が女性に多いことは確定的な事実であると思われるが、好発年齢が中高年とは言えないであろう。だが窃盗症患者の犯す典型的な犯罪である万引きは、犯罪の中ではかなり軽微なものに分類されるので、1回目の逮捕で起訴されることはまずない。逮捕が繰り返されるにつれ、処遇は通常次の段階を踏むことになる。

①微罪処分 → ②不起訴起訴猶予 → ③略式命令罰金刑

→ ④執行猶予付き懲役刑 → ⑤再度の執行猶予または実刑

このため、起訴されて法廷に登場するのは、相当な回数の窃盗を繰り返した後である事例が大部分であるので、結果的には年齢は中高年になっていることが多い。

なお、米国の司法精神医学の教科書Forensic Psychiatry: Fundamentals and Clinical Practices. Puri, Basant. Treasaden, Ian H. Boca Raton : Taylor and Francis, 2017. には、窃盗症の平均年齢は36歳であると記されている。

80) 窃盗症と社会階層はおそらくあまり関係はない。だが貧困者の場合は、窃盗には十分な動機があると解釈されてしまうので、窃盗症(=病的な窃盗)について論じられる事例は、結果的には中流以上のことが多い。

90) 窃盗の反復性は、窃盗症の診断基準の冒頭に、”Recurrent failure … “ から始まる文章で記されている190)。

100) DSM-5には次の通り記されている: Individuals with kleptomania typically attempt to resist the impulse to steal, and they are aware that the act is wrong and senseless. The individual fears being apprehended and often feels depressed or guilty about the thefts.

ICD-11には次の通り記されている: After stealing items, many individuals with Kleptomania experience guilt or shame for having committed a theft but these feelings do not prevent recurrence of the behaviour.

110) DSM-5には次の通り記されている: Although individuals with this disorder will generally avoid stealing when immediate arrest is probable (e.g., in full view of a police officer)

120) だが防犯カメラのことは頭になかったから、十分に洗練された犯行とまでは言いにくく、「それなりに合理的」という描写が適切である。ここは同じ窃盗症の診断でも様々で、人の目を気にせず次々と商品を万引きし、あっさりと逮捕されるケースもある。

130) ICD-11には次の通り記されている: Individuals with Kleptomania do not exhibit antisocial behaviour other than stealing.

140) 窃盗症の窃盗は「盗むために盗む」のであって、すなわち不要な物を盗み、盗品の多くはただ溜め込んだり捨てたりするのであるが、一部については使用したり人に譲渡したりすることがある。DSM-5には次のように記されている:

Although individuals with Kleptomania may desire the items they steal and have a practical use for such items, they do not need these items (e.g., they may have multiples of the same item, they have more than adequate financial resources to purchase the stolen item).

150)窃盗症のAdditional Clinical Featuresの一つとして、ICD-11に次の記述がある:

In individuals with Kleptomania, stealing may occur in response to feelings of depressed mood, anxiety, boredom, loneliness, or other negative affective states. Although not diagnostically determinative, consideration of the relationship between emotional and behavioural cues and stealing behaviour may be an important aspect of treatment planning.

160) 摂食障害と窃盗症の関係について確実に言えるのは、両者がしばしば合併するということである。それ以外については推定にとどまる。精神科の一般臨床においては、「摂食障害の一部は窃盗を繰り返す」とまでしか認識されないのが常であるため、窃盗は摂食障害の二次症状であると推定され、盗品の多くが食品であるという事実とあわせて、「窃盗症の窃盗は、摂食障害に伴う食への欲求の現れである」と結論されることがしばしばある。しかしこの論法では、摂食障害を伴わない窃盗症が存在するという事実が看過されている。

170) 窃盗症のAdditional Clinical Featuresの一つとして、ICD-11に次の記述がある:

Some individuals with Kleptomania report amnesia or experience other dissociative symptoms during the act of stealing and may have difficulty remembering their affective state prior to and immediately after the act, including whether they experienced mounting tension or arousal before and gratification or relief after stealing. Furthermore, over the course of the disorder, individuals may report less awareness of increased tension or arousal prior to incidents of stealing.

180) ここでいう「診断基準」とは診断基準の項目だけではなく本文を含んでいる。診断基準について語るときには必ず本文も読んだうえで語らなければならない。

190) 以下230)まで、DSM-5のKleptomaniaの診断基準(Criteria for Diagnosis)を原文と併記して示す:

A. 個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。

A. Recurrent failure to resist impulses to steal objects that are not needed for personal use or for their monetary value.

200)B. 窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。

Increasing sense of tension immediately before committing the theft.

210) C. 窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感。

Pleasure, gratification, or relief at the time of committing the theft.

220) D. その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない。

D. The stealing is not committed to express anger or vengeance and is not in response to a delusion or a hallucination.

230) E. その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない。

E. The stealing is not better explained by conduct disorder, a manic episode, or antisocial personality disorder.

(上記日本語は公式の成書に記されている訳文であるが、誤訳である。原文は上記の通り better explained であるが、訳文には better が反映されていない。これはDSM-5を臨床で用いるときにはあまり問題になることはないが、厳密さが要求される刑事精神鑑定の場で用いるときには深刻な問題になりかねず、したがって誤訳であると言わざるを得ない)

240) たとえばクレペリン(1856-1926)は彼の教科書にKleptomanieの特徴が「無意味な窃盗 Sinnlosigkeit des Stehlens」であると記述している250)。また、ブロイラー(1857-1939)は「窃盗のための窃盗 ein Stehlen um des Stehlens」であると記述している260)。いずれについても『窃盗症論2』の「起」に詳述する。

250) Kraepelin E: Psychiatrie. Ein Lerhrbuch für Studierende und Ärzte. Achte, vollständig umgearteitete Auflage. Verlag von Johann Ambrousius Barch 1915.

260) Eugen Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. Achte Auflage, umgerbeitet von Manfred Bleuler, 1949.

270) 石田昇 新撰精神病学 南江堂 1918 (復刻版 創造出版 2003)

280) 石田昇は窃盗症をはじめとする「衝動性精神病」について次の通り記している270):

本病は発作性若しくは持続的に誘発する所の病的傾向及び衝動を以て主徴候とする變質病にして行為に對する明白な理由なく、患者は単に抵抗すべからざる衝動の犠牲に供せらる丶に過ぎず。

290) 嗜癖addictionという概念と窃盗症の関係については『窃盗症論2』の「起」に詳述する。なお、我が国で窃盗症についての傑出した臨床経験を持つ竹村道夫は、「窃盗症は衝動制御障害として始まり、嗜癖問題として進行する」と述べている300)。

300) 竹村道夫: 窃盗癖と他の嗜癖性疾患との比較. 臨床精神医学 45: 1571-1576, 2016.

310) DSM-5を司法場面で用いる場合の注意点は、DSM-5に1ページを割いて「司法場面でのDSM-5使用に関する注意書き Cautionary Statement for Forensic Use of DSM-5」として記されている。そこで強調されているのは、「司法場面におけるDSM-5の使用にはリスクと限界があることに留意すべき」という点であり、また、「DSM-5は,臨床家や医療関係者以外の人や,そのほか,十分に訓練されていない人が精神疾患の有無を判定する目的で使用するものではない」とも明記されている。なおこの注意書きは、刊行されているDSM-5日本語版では誤訳が多く誤読されやすいものになっていたが、2023年に出版されるDSM-5-TR日本語版では改訳が予定されている。

320) 『窃盗症論2』の「承」で具体的に述べる。

330) 我が国の令和初期までの裁判例については、城下裕二: クレプトマニア(窃盗症)・摂食障害と刑事責任. 刑事法ジャーナル 72: 19-34, 2022. に詳しい。

340) 平成20年4月25日 最高裁判決に次の通り記されている:

生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。

ここでいう「生物学的要素」は精神医学の診断、「心理学的要素」は弁識能力・制御能力であるとするのが現代における定説的な解釈になっている。

350)「アルコール依存症の飲酒への影響」を考えるとき、「飲酒するからアルコール依存症と診断されるのであるから、飲酒をアルコール依存症が発生させたという説明は循環論法であって意味をなさない」という批判は成り立たない。なぜなら、アルコール依存症と診断されるに至った飲酒は、過去における特定ないし不特定の飲酒行為であるのに対し、問題となっている飲酒行為はある特定の ----- すなわち定冠詞のついた ----- 飲酒行為だからである。

360) 例外はある。たとえば、出席した会で、偶然にも自分の好む銘柄の酒が出され、この酒ならぜひ味をみるだけも飲みたいと考えて飲んだとき、その飲酒行動にはアルコール依存症の影響があると言えるかどうかは難しい問題である。少なくともアルコール依存症の影響が100%とは言えないであろう。

370) もちろんこれは単純化した記述である。35に「症状」として記したものは、妄想を除けば、いずれも精神障害でなくてもありうるものである。したがって、言葉としては同じでも、精神障害の症状には言葉(症状名)だけでは描写しきれない本質的というべき特徴がある390)。

380) 「インフルエンザの症状への、インフルエンザの影響は、100%とは限らない」という反論も理論的には成立するが、しかしあまりに理論にこだわりすぎであろう。人間についてここまで理論的厳密性を追求するのは幾何学的合理主義との批判を免れまい。

しかし窃盗症においては、インフルエンザなどとは異なる特有の事情がある。それは精神疾患に特有の事情で、精神疾患の症状は、健常者にも現れうるものが多いことである。たとえばうつ病の症状である「うつ」、パニック症の症状である「パニック」は、健常者にも現れうる390)。したがってその症状については、(ア)それは本当に症状なのか。健常者に見られる行為にすぎないのではないか。 (イ) 症状だったとしても、その何パーセントかは健常者に見られる行為の要素が占めているのではないか。 という二つの疑問が生じうる。

TLにおいては、(ア)についてはクリアされる。TLの窃盗が窃盗症の症状であることは明白で、各審級を通し、どの裁判所からも一切異論は出されていない400)。 (イ)は本来は回答不能の問いである。たとえばうつ病を考えたとき、その人に見られる気分の落ち込みのうち、何パーセントがうつ病の症状で、何パーセントがうつ病とは無関係の、健常な心理なのかを判定することはまず不可能である。しかしこれは、責任能力が争われる刑事事件においては非常に重要な問いである。ある意味最も重要とさえ言えるこの難問については、今ここで論ずることは避け、『窃盗症論2』の「結」で再訪する。

390) 「うつ」も「パニック」も健常者にも現れうるというのは単純化した物言いであって、実際には「うつ」「パニック」という文言としては同じでも、うつ病(特に内因性うつ病)の「うつ」は、健常者の「うつ」とは異なるし、パニック障害の「パニック発作」は、健常者の「パニック」とは異なる370)。

400) TLの窃盗が窃盗症の症状であることについては、各審級を通し、どの裁判所からも一切異論は出されていない。しかし判示を精密に検討すると、暗黙レベルにおいては、TLの窃盗の、少なくとも一部は、裁判所は健常者の窃盗と同様であるとみなしているとみることが可能である。これについては『窃盗症論2』の「結」で再訪する。

410) 先の、会での飲酒の例360)。しかし360)のような場合であっても100%という見方もありうる。

420) もちろん自分の意思では止められない症状もある。たとえばてんかん発作など。

430) 逆に、自分の意思で止められないときに重症と呼ばれるとも言える。

440) Engel JA, Jerlhag E: Alcohol: mechanisms along the mesolimbic dopamine system. Progress in Brain Research 211: 201-233, 2014.

450) Nutt DJ, Lingford-Hughes A, Erritzoe D, Stokes A: The dopamine theory of addiction: 40 years of highs and lows. Nature Reviews Neuroscience 16: 305-312, 2015.

460) Egervari G, Sicilliano CA, Whiteley EL, Ron D: Alcohol and the brain: from genes to circuits. Trends in Neurosciences 44: 1004-1015, 2021.

470) しかしそれはかなり無理がある解釈である。窃盗症患者においては、他の違法行為はない、いわば「普通の市民」であるのが常だからである130)。

480) 窃盗症の脳科学については『窃盗症論2』の「転」に詳述する。

490) 倫理的な判断をしないことが精神鑑定の倫理である。窃盗症を扱う場合、特にこのことは強く意識する必要がある。本鑑定ではこの事情を常に意識し、被告人にとって、あるいは社会にとって、いかなる処遇が適切であるかという観点からは完全に独立して論考したことを念のためここに付記する。本稿も全く同じである。

500) これは慎重な記載であると評価することもできるし、まわりくどい記載であると批判することもできよう。鑑定の結論をどこまで書くかについては様々な考え方があるが、事例によって異なるとするのが至当であろう。

(承)

510)10) 東京地裁 令和2年4月3日判決

520) 過去の判例(データベース・文献より)のうち、窃盗症(ないしは窃盗症と解し得るもの)の被告人が心神耗弱・心神喪失と認定されたものは次の3例のみで、いずれも合併症の影響を重視することで責任能力の認定が下されている:

大阪高裁 昭和59年3月27日 心神喪失。 合併症: 神経性食思不振症

新潟地裁 平成27年4月15日 心神耗弱。 合併症: 神経性無食欲症、認知症

大阪地裁岸和田支部 平成28年4月25日 心神耗弱。 合併症: 摂食障害、広汎性発達障害

(転)

530) 東京高裁 令和2年11月25日判決

540) おそらくこれが、本件各裁判所で展開された責任能力論の中で最も興味深い点である。

550) 21世紀初頭に流行した言葉を応用すれば、「裁判官ガチャ」という現象が確かに存在するのである。TLの2審に限ったことではない。

560) 最高裁 令和3年9月7日判決

(結)

570)40) 東京高裁 令和4年12月13日判決

580) 現状では窃盗症の重症度についての公式の基準は精神医学界に存在しないが、差戻審は次の通り述べている:

M医師の前記見解も、DSM-5に窃盗症の重症度分類がないことを前提にした上で、窃盗症の重症度については窃盗の衝動制御障害の程度によって判断するという、DSM-5が示す窃盗症の病態の本質ともいうべき前記診断基準Aを踏まえた考え方であり、窃盗の反復性と異常性から衝動制御障害の程度を判断する点でも合理的な見解といえる。

590) 林大悟は、「クレプトマニアの責任能力の程度に関し、有益な判断基準は、犯行の反復性の程度、及び、犯行の不合理性の程度」であると述べている600)。林のいう「不合理性」は580の「異常性」とほぼ同義であると私は考えるがどうか。

600) 林大悟(2019).クレプトマニアの刑事責任能力 一橋大学大学院 法学研究科 法学・国際関係専攻 修士論文(未公刊)

610) 昭和58年9月13日 最高裁決定 (最高裁昭和58年(あ)第753号同年9月13日第三小法廷決定・裁判集刑事232号95頁)

620) 被告人の精神状態が刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である

が、「昭58最決」として責任能力論でしばしば引用される判示で、現代の我が国における確立した考え方である。以来、この業界では「生物学的」「心理学的」という言葉が、この判示での意味(本稿本文95に示した通り、前者は「精神障害の診断」、後者は「弁識能力」「制御能力」)で用いられているが、これは「生物学的」「心理学的」という言葉の本来の意味からはかけ離れていると言えるくらい逸脱している。

630) 平成20年4月25日 最高裁判決

640) 「昭58最決」から25年後の「平20最判」630)もまた、責任能力論でしばしば引用される判示で、現代の我が国における確立した考え方に位置づけられている。そこには次の通り記されている。

生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。

641) (2023.3.17.追記)平20尊重判決630)について、

「最高裁は、・・・「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」及びその「心理学的要素に与えた影響の有無及び程度」を尊重せよと言っている」

と指摘した99の記述に関して、田岡直博弁護士から貴重なご教示をいただいた(personal communication)。そのご教示のポイントは、心理学的要素(弁識能力・制御能力)に関する鑑定意見についての裁判所の姿勢としては、

a. 弁識能力・制御能力の事実的側面は尊重しなければならない

b. 弁識能力・制御能力の法的側面は尊重する必要はない

とされていると見るのが適切であろうというものであった。

このうち、b.は当然のことの再確認と言いうるが、a.は、差戻審判決について、また、窃盗症の責任能力論の展開について、きわめて重要な事項であり、「心理学的要素(弁識能力・制御能力)に与えた精神障害の影響」論に密接にかかわる事項であると考えられるゆえ、ここに私論を記しておく。

(1) 尊重は拘束でないことは明白

図(1) 尊重は拘束ではない

裁判所は精神鑑定のいかなる部分によっても拘束されない。昭58究極判決610)に示されている通りである。

まず大前提を確認しておく: 裁判所が鑑定意見のある部分を「尊重する」というとき、「尊重」とは裁判所を「拘束」することを意味しないのは明白である。

そこまでは明白だが「尊重」の意味には、拘束に近いもの(したがって、ほぼ拘束)から、無視まではしない(しかし、ほぼ無視)まで、かなりの幅がある。それは言葉の意味としてもそうであるし、裁判における鑑定意見の扱われ方の実態からもそうであると言えるように思う。現実的には、平20尊重判決630)の「(鑑定)意見を十分に尊重して認定すべき」という判示は、「鑑定意見を無視してはならない」と解されて運用されているというのが妥当であろう。(もちろんそれは、「鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り」という条件つきであるが)

(2) 生物学的要素のみではないことは明白

図(2) 生物学的要素のみではない

鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分は、生物学的要素のみではない。もし生物学的要素に限定するのであれば、精神障害の診断名のみに基づいて図(2)の「X」をすべて裁判所が独自に判断することになるが、精神医学的な論考を経ずにそれを行うことは不可能である。

鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分は、生物学的要素のみではないことは明白である。

なぜなら、精神障害の診断だけを示されて、あとはすべて裁判所が判断して責任能力を決定できるはずがないのは明白だからである。(「生物学的要素」は、平20尊重判決の文言では「精神障害の有無及び程度」で、これは通常は「精神障害の診断」を指すとされている。厳密には「精神障害の有無及び程度」と「精神障害の診断」は完全にイコールではないと言えるかもしれないが、そこまで厳密に解釈する必要はないと思われる。この点、後述の「心理学的要素」が何を指すかという解釈とは様相が異なる)

したがって差戻審の、

M医師の見解は、あくまで、生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見という限度で尊重されるべき (93宣言)

という判示は失当である。つまりこれは、判例とか、いわゆる学説などを検討するまでもなく、論理のレベルで明白に失当であると結論できる性質のものである。そのうえであらためて平20尊重判決630)に目を向けてみる(下線と(ア)(イ)は村松による):

生物学的要素である精神障害の有無及び程度(ア)並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度(イ)については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである。

平20尊重判決が、(ア)と(イ)の両方について、鑑定意見を十分に尊重して認定すべきであると言っていることはこの記述自体から明白である。しかしながら、(ア)すなわち「生物学的要素」については上記の通り、それが何を指しているかについても明白であるのに対し、(イ)「(生物学的要素が)心理学的要素に与えた影響」については、「影響」とは具体的に何を指しているかが必ずしも明白ではない。それが641)冒頭に記した田岡弁護士からのご教示の重要事項である。

(3) 弁識能力・制御能力への影響を含むことはおそらく明白

図(3) 弁識能力・制御能力への影響を含む

鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分には、弁識能力・制御能力への影響を含む。(2)に示した通り、「X」のすべてを裁判所が独自に判断することは不可能であるから、「X」の一部は精神鑑定意見を尊重しなければならない。このとき、最終結論である責任能力の判断(Z)は100%法の領域にあるから鑑定意見を尊重する必要がないのは当然である。するとXからZを除したYすなわち「精神障害の、弁識能力・制御能力への影響」についての鑑定意見を尊重しなければならないとするのが論理的帰結になる。

鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分に、弁識能力・制御能力への影響を含むことはおそらく明白である。

論考の順序として、「影響」が具体的に何を指すかはさておき、「影響」を「含む」ことをここに前提として確認しておく。「影響」を「含む」ことは、上記(2)「鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分は、生物学的要素のみではない」ことから必然的に導かれる。(2)が真であれば(3)「鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならない部分に、弁識能力・制御能力への影響を含む」は必然的に真である。つまりこれも、(2)が真であることと同様、判例や学説などを検討するまでもなく、論理のレベルでおそらく明白に真であると結論できる性質のものである。「明白」でなく「おそらく明白」と言ったのは、平20尊重判決の文言は上記の通り「生物学的要素である精神障害の有無及び程度(ア)並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度(イ)」であるところ、(イ)でいう「心理学的要素」を「弁識能力・制御能力」とイコールであるとしていいかという問題がわずかに残るためである。この点について、平20尊重判決についての調査官解説642)には次の通り記されている:

当該精神障害が弁識能力及び制御能力といった心理学的要素に及ぼす影響の有無及び程度に関する精神医学の専門的知見に基づく記述的な意見についても、妥当するものといえよう。(360頁)

上の記述では、「心理学的要素」と「弁識能力・制御能力」は同義として扱われている。すなわち、平20尊重判決(イ)の「心理学的要素」は「弁識能力・制御能力」とイコールであるということになる。さらにこの解説には次の記述もある(改行と下線は村松による):

1通の鑑定書(あるいは意見書)の中に、

(a)生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度に関する診断及びその報告の部分と、

(b)当該鑑定人が、これを踏まえて、心理学的要素である弁識能力及び制御能力の有無・程度に関し、判断・報告する部分、さらには、

(c)当該鑑定人が、犯行時の被告人の責任能力そのものにつき完全責任能力、心神耗弱、心神喪失のいずれであったかという結論的意見

を述べているときに、本判決が、「鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重」すべきものとしているのは、その判示に照らし、鑑定人の専門領域として、臨床精神医学の本分であるとされる(a)の部分に限られるとしているものと解される。 (注16) (361頁)

このうち、(c)は法的結論であるから、鑑定意見を尊重しない(=鑑定意見を無視することができる)のは当然すぎるまでに当然である。(a)と(b)についても当然といえば当然だが、ある意味非常に意味深長な興味深い記述であると言える。なぜなら、(a)と(b)は次のように対比できるからである:

平20尊重判決は、鑑定意見のうち、(a)は尊重、(b)は非尊重であるとしている(と調査官解説に記されている)。(a)と(b)の最も明確な違いは、上の表から一目瞭然で、「影響」という語の有無である。そしてそれは当然である。心理学的要素は法的結論なのであるから、それ自体について鑑定意見が述べられていても尊重する必要は全くないが、「影響」については尊重する必要がある。ここまでは当然であって、(a)と(b)の違いはこの「影響」の有無のみであると私は考えたいが、文言上は他にも違いが見出せる点は興味深い。その一つは、(a)の「診断」にあたる語が(b)では「判断」になっている点である。ここでの「診断」と「判断」は、文脈上は同義とみることもできる一方で、(a)の「影響」は、「医学的観点からの影響」であるゆえ「診断」という医学用語を用い、(b)は法的判断であるから「判断」という用語を用いたとする解釈も可能であろう。もう一つは、(a)は「心理学的要素」、(b)は「心理学的要素である弁識能力及び制御能力」としている点である。「心理学的要素」は「弁識能力及び制御能力」を指すのであるから、どちらも単に「心理学的要素」と記せば足りるはずである。にもかかわらず(b)においてのみわざわざそれを追記したのは、法的結論であるところの心理学的要素自体は(「影響」ではなく「自体」は)、たとえ鑑定意見にそれが記されていても尊重する必要はないことを強調する意図であったと思われる。

(4) 弁識能力・制御能力への影響のうち、法的側面を含まないことは明白。しかし。

図(4) 法的側面を含まないことは明白。しかし。

(3)に示した通り、裁判所は、Yすなわち「精神障害の、弁識能力・制御能力への影響」についての鑑定意見を尊重しなければならないとまでは言えるが、「影響」の中には法的側面があるので、同側面については鑑定意見を尊重する必要はない。このとき、抽象的には図(4)のように、影響論の第一段階として、事実としての影響(事実的側面)があり、それを前提に影響の法的側面を論ずるという形を取る。しかし実際にはこの図��のように両者を明確に分離することは困難ないし不可能である。

鑑定意見のうち裁判所が尊重しなければならない部分に弁識能力・制御能力の法的側面は含まないことは明白である。他方、弁識能力・制御能力への精神障害の影響については鑑定意見を尊重しなければならないとされる。が、その「影響」は、事実的側面への影響であって法的側面への影響ではない。稗田雅洋は次の通り述べている643):

平成20年判例を理解するに当たっては、心理学的要素である弁識能力・制御能力の有無及び程度に関する判断はあくまでも法律判断であるが、精神の障害の症状がどのように犯行に影響を与えたかという事実認定を前提としていることを理解し、この事実認定と法律判断をきちんと区別する必要がある。 (170頁)

事実認定と法律判断の区別の必要性を強調するこの記述は、そのまま、上に掲げた、「精神障害の犯行への影響(その先に弁識能力・制御能力の決定がある)」を「事実的側面」と「法的側面」に分離した図(4)の説明になっている。弁識能力・制御能力への精神障害の影響についての鑑定意見のうち、裁判所が尊重しなければならないのは、その事実的側面に限定されることはこのように明白である。

しかし、抽象的にはこのように明白であっても、実際にはそれほど単純にはいかない。三好幹夫は次の通り述べている644):

生物学的要素である「精神の障害」は,生物学的な「事実」であり,認識の対象であることに疑いの余地はない。これに対して,心理学的要素である弁識能力と制御能力の有無や程度は,一般には漠然と法律判断事項とされているが,事はそれほど単純ではなく,弁識能力や制御能力のない状態,その能力が著しく減退した状態というものをどのようにとらえればよいのかは,やはり一つの問題である。差し当たり、相対立する二つの見解が想定される。

→弁識能力と制御能力の有無・程度のとらえ方として2つの見解があるとしている。

第1説は、これを心理学的な「状態」であり、その本質は、認識の対象である事実とみる。第2説は、そのような事実を前提とするものの、その本質は、事実に基づく評価、すなわち、裁判所が法規範の立場から行う評価ないし判断とみる。

→第1説は事実的評価、第2説は法的評価である。

第1説のように考えれば、その事実については、精神医学の専門家による鑑定の果たすべき役割が紛れもなく存在し、あるいは大きくなり、専門家としての意見の尊重されるべき領域が広がることになろう。

→第1説を採れば、医学的領域が広がる。

他方、第2説によれば、その判断は、裁判所が専権的に行うものであるから、その点について鑑定意見が言及したとしても、それが単なる参考意見の域を出ることはなく、そのように言及すること自体が、論者によっては、越権行為とされることにもなる。

→第2説を採れば、法的領域が広がる。というより、そもそも医学的判断の領域ではないという考え方さえある。

第1説と第2説は下のように図示できよう。

図(4)-2 三好の第1説と第2説

第1説を採れば医学的領域が広がる。その広がりは弁識能力・制御能力の決定(責任能力の決定)にも事実上達しうるであろう。第2説を採れば法的領域が広がる。弁識能力・制御能力への精神障害の影響のすべてを法的領域であるとみなす考え方もありうる。

第1説と第2説のどちらを採ったとしても、図(4)-2の通り、事実的側面と法的側面の関係はグラ�デーションであり、それはすなわち、医学的領域と法的領域の関係がグラデーションであるということにほかならない。そうなると鑑定医の立場としては、どこまでの意見を求められているのか、また、どこからの意見は求められていないのかを判断することがきわめて困難ということになる。

(5) 鑑定医視点からの展望

鑑定医は裁判所等から示された嘱託事項について意見を述べるものである。そしてその嘱託事項は、典型的には、第一が「精神障害の診断」(=精神鑑定の第1ステージ)、第二が「精神障害の犯行への影響(の有無、程度、機序)」(=精神鑑定の第2ステージ)である。ところがここまで述べてきた通り、第2ステージの「影響」とは具体的に何を指すかは明確でない。鑑定医に求められているのは「影響」の「事実的側面」であるとされ、その定義は「影響」から「法的側面」を除いた部分とするのが適切であると思われるが、「事実的側面」と「法的側面」を明確に分離することは不可能であるから、結局のところ「影響」とは具体的に何を指すかは不明確である。

このとき、参考になりうるのは、岡田幸之が提唱した責任能力判断の構造である645)。「岡田の8ステップ」として知られるこの構造モデルでは、責任能力判断の構造が、①精神機能や症状に関する情報収集、②精神機能や症状の認定、③疾病診断、④精神症状や病理と事件の関連性の描出、⑤善悪の判断や行動の制御への焦点化、⑥法的文脈における弁識能力、制御能力としてみるべき具体的な要素の特定、⑦弁識・制御能力の程度の評価、⑧法的な結論という8ステップに整理されている。本稿前掲図(4)とこの8ステップの対応は下図のように示すことができよう。

図(5) 精神鑑定の3ステージといわゆる岡田の8ステップ

図中、②から⑧は8ステップの各項目を示している(項目名の表記は便宜上のもので、正確な記述は上の本文参照。なお①は省略してある)。岡田が明言している通り、精神科医が専門的な意見の核とすべきところがステップ④であることは論を俟たない。したがって図では②③④はブルーの領域としてある。他方、ステップ⑥以降が法の領域(ピンク領域)であることも明白である。問題はステップ⑤で、ここは医と法の境界領域にある(したがって図ではグラデーションをかけるべき�であるが、狭い領域であるゆえ、ブラウザ等によってはグラデーションは視認しにくくなるので、あえてブランクにしてある)。

岡田は次の通り述べている645):

ステップ⑤も、⑥以降を念頭において絞り込むので、たとえば弁識能力というのはどのようなところに注目して判断されるのかといった法律の解釈の仕方が逆行的に影響する

岡田のこの記述は100%正当である。すると単純に考えるとステップ⑤はピンク領域で決まりのようだが、「弁識能力というのはどのようなところに注目して判断されるのか」は確かに法の領域にあるが、その注目すべき「ところ」が、そもそも抽出されていなければ、法律を適用すること自体が不可能であるから、候補となる(複数の)「ところ」を、精神科医が、「精神障害の犯行への影響」の中から抽出して示す必要がある。したがってステップ⑤の、たとえば弁識能力については、精神障害の影響の中から精神科医が何を抽出するかという、精神症状の判断の仕方が順行的に影響する。それが適切に抽出されていなければ、法は判断を誤る。たとえば極端な例を挙げるとすれば、抑制力の指標となる神経心理学的検査の結果は法的な行動制御能力判定の指標になるのかならないのか。私は原則ならないと考えるが、当然に反対意見も存在するであろう。すなわち結局のところ、ステップ⑤は精神医学と法学の境界領域にあるものとして残ることになるから、図に色をつけるとすればグラデーションが正当である。岡田自身も「ステップ⑥以降は・・・明らかに法の解釈と適用という法学の専門領域に立ち入る」と述べており、ステップ⑤については、法学の専門領域であるとまで断言はできないという立場を取っている。

(6) 架空理想の鑑定医

図(6) 架空理想の鑑定医の担当領域

精神科医にとって法的領域は専門外なのであるから、精神鑑定医に求められているのは精神医学の領域のみであって、「精神障害の犯行への影響」のうち事実的側面に限定されている。したがって図の青枠部分が鑑定医の担当領域である。

では結局のところ精神鑑定医はどこまで意見を述べることが求められているのか。「医100%、法0%」が精神��鑑定医の理想であろう。したがって図の青枠部分が鑑定医の担当領域であるが、(4)(5)に述べた通り現実には事実的側面と法的側面を明確に分離することは不可能であるから、その担当領域は架空理想の鑑定医のものにすぎない。

(7) 架空理想の裁判官

図(7) 架空理想の裁判官の担当領域

裁判官には「究極権限」があるから、その担当領域は�柔軟に解釈できる。「精神障害の犯行への影響」の全域をカバーするという立場も可能であるし(破線で囲んだ領域: 上記三好の第2説はこれに近い)、究極という意味では精神障害の診断までの全域に及ぶといえる(点線で囲んだ領域)。

「架空理想の鑑定医」に対比するものとして「架空理想の裁判官」というものを考えてみるとすれば、「法100%、医0%」が理想であろう。このとき、前記(7)と同様、現実には事実的側面と法的側面を明確に分離することは不可能であるから、その担当領域は架空理想の裁判官のものにすぎないということになりそうだが、そうはならない。なぜなら、「・・・生物学的、心理学的要素についても、右法律判断との関係で究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題である」という昭58究極判決610)620)があるからで、結局のところ(究極的には)裁判所は文字通りあらゆる事項について判断を下す権限を有しているのである。そうでなければ裁判は成立しないから、これは当然である。

(8) 93宣言について

以上(1)から(7)を総合して、あらためてTL差戻審の採った立場に目を向けてみる。その立場は93宣言(本稿本文93)として判決書に示されている。次の通りである(改行とアルファベットは村松による):

(a)被告人は、本件犯行時、重症の窃盗症にり患しており、その著しく強い影響の下に犯行に及んだとするM医師の見解は、

(b)あくまで、生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見という限度で尊重されるべきものであって、

(c)それを超えて、M医師の見解を過度に重視し、

(d)具体的な事実関係を踏まえた法的、規範的観点からの検討や判断を経ないまま、

(e)M医師の精神科医の立場からの見解をそのまま責任能力の有無及び程度の判断に結び付け、責任能力について最終的な結論を出すことは許されない。

この93宣言を腑分けしてみる:

(a) 重症の窃盗症にり患しており、その著しく強い影響の下に犯行に及んだ がM医師の見解であるとする根拠は鑑定書のこの結論部分である(重症であるとする判断根拠は省略):

被告人の窃盗症が重症である以上、「影響の程度」について回答するとすれば、「著しく強い影響があった」と言うべきであろう。(本稿本文47)

そして「影響の機序」についての鑑定書の記述はこうであった:

本件犯行は、窃盗症に想定される、衝動制御の障害という脳機能障害の現れであるという説明が可能である。(本稿本文63)

鑑定書のこれらの結論の記述は、図(8)-1の「Y」部分への言及である。少なくともこの一文を鑑定書に記したときの私の意図はそうであった。

図(8)-1 M鑑定の言及範囲 (Y: 黄色ハイライト部分)

(b)生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見という限度で尊重されるべき

この記述について私はは本文99に次の通り指摘した(一部省略):

93宣言は平20尊重判決と矛盾している。(中略) 最高裁は、鑑定人の意見の中の「生物学的要素」だけを尊重せよなどとは言っていない。「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」及びその「心理学的要素に与えた影響の有無及び程度」を尊重せよと言っているのである642)。

上の指摘は適切であると私は考えるが、ここで、やや無理な解釈ではあるものの、差戻審に好意的に解釈すれば、(b)の「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」を、「生物学的要素自体」ではなく、「生物学的要素の影響、但し法的側面は除く」と読むことによって、93宣言と平20尊重判決との整合性を見出すことも不可能ではないであろう(図((8)-2)。

図(8)-2 差戻審93宣言(b)の解釈

93宣言に記された「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」は、「生物学的要素自体」を指す(解釈1)と読むのが自然であるが、「生物学的要素の影響、但し法的側面は除く」(解釈2)と読むことも不可能ではない。

(c)それを超えて、M医師の見解を過度に重視し、

この記述について私はは本文101に次の通り指摘した(一部省略):

「拘泥」「過度に依拠」は、言葉だけを抽出してみれば、反論の余地なく正しいものである(「拘泥」「過度」は、その言葉自体が「悪」を含意しているから、「拘泥」「過度」を否定する表現すなわち「拘泥してはならない」「過度に〇〇してはならない」は常に正しい命題である)。

したがって(c)は裁判所の判断としては実質的な意味を有さない記述であると言いうるが、直前の記述(b)から連続するものとして、「過度」の意味を、「M医師の見解のうち、裁判所が重視すべきものは本来は事実的側面に限定されなければならないところ、それを超えて法的側面まで重視すること」であると解釈することも不可能ではない(図(8)-3))

(図(8)-3) 差戻審93宣言(c)の解釈

「過度に依拠」の意味を、「法的側面についてまでの依拠」を指すと解釈することも不可能ではない。

(d)具体的な事実関係を踏まえた法的、規範的観点からの検討や判断を経ないまま、

93宣言を図(8)-3のように解釈するとすれば(その解釈はやや無理があると思うがそれは措くとして)、1審による鑑定意見重視は「過度」であることになり、すると差戻審は対案を示すことになる。その対案が「具体的な事実関係を踏まえた法的、規範的観点からの検討や判断」であり、これは、「具体的な事実関係」を事実的側面、「法的、規範的観点からの検討や判断」を法的側面と解釈すれば、この文言そのものは抽象的には100%正当で反論の余地はない。しかし実際には、「具体的な事実関係」とは本件犯行のどの部分を指すのか、「法的、規範的観点」とは何か、という問題が残る。このうち、「法的、規範的観点」については、あまりに抽象的な概念であるのでここでは論じない。「具体的な事実関係」について差戻審は、「窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断すべきではない(本稿本文116)」と正しく認めておきながら、結局は「犯行態様に異常はない」と認定し、何とその認定を論拠に「行動制御能力に疑いが生じるような異常さがうかがわれない」として行動制御能力は著しく損なわれていなかったと結論しているのは本稿本文で述べた通りである。

(図(8)-4) 差戻審93宣言(d)からの展開

差戻審は「窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断すべきではない」と認めているのであるから、犯行態様の評価は法的側面ではなく事実的側面であると認めている。しかしながら責任能力判断は(本件ではそれは行動制御能力の判断と同値である)、犯行態様の評価に基づいて下している。つまり差戻審は、事実的側面たる犯行態様を、そっと法的側面に密輸入しているのである(赤矢印)。

(e)M医師の精神科医の立場からの見解をそのまま責任能力の有無及び程度の判断に結び付け、責任能力について最終的な結論を出すことは許されない。

「M医師の精神科医の立場からの見解」とは、精神鑑定のどの部分を指しているかは明らかでないが、鑑定主文の次の二つの記述を指していると解するのが妥当であろう:

(影響の程度)被告人の窃盗症が重症である以上、「影響の程度」について回答するとすれば、「著しく強い影響があった」と言うべきであろう。(本稿本文47)

(影響の機序)本件犯行は、窃盗症に想定される、衝動制御の障害という脳機能障害の現れであるという説明が可能である。(本稿本文63)

(a)に前記の通り、鑑定書のこの結論の記述は、図(8)-5の「Y」部分への言及である。少なくともこの一文を鑑定書に記したときの私の意図はそうであった。

そして1審判決書の記述は「重症の窃盗症により、窃盗行為への衝動を押さえる能力は著しく低下していた疑いがあり、行動制御能力は著しく減退していた合理的疑いが残る。」(「押さえる」は原文ママ)である。鑑定の結論とこの判決文の関係を差戻審は「(1審が) M医師の精神科医の立場からの見解をそのまま責任能力の有無及び程度の判断に結び付け」た としたのである。すると差戻審は、

①鑑定の結論(図(8)-5黄色でハイライトした「Y」部分)は、精神障害の弁識能力・制御能力への影響の中の「事実的側面」と「法的側面」の両方を含んでおり、1審はM医師の同見解を「そのまま」責任能力判断に結びつけた

または

②鑑定の結論(図(8)-5黄色でハイライトした「Y」部分)が「法的側面」を含んでいるかどうかはさておき、1審はM医師の同見解の中に「法的側面」を見て取り、それを「そのまま」責任能力判断に結びつけた

と判断し、1審の判断は不適切であるとしたのである(図(8)-5 「そのまま」)

図(8)-5 1審の論法と差戻審の論法

1審はM医師の見解を「そのまま」責任能力判断に結び付けた(と差戻審は判断した)。差戻審は1審のこの論法を論難したが、対案として採ったのは奇妙な論法であった。すなわち、「犯行態様」によって衝動制御能力の評価はできないと認めておきながら、「犯行態様」が「異常でない」ことに基づいて行動制御能力は著しく減退していないとの判断を下した。

差戻審は、犯行態様によって衝動制御能力の評価はできないと明確に認めている。これはM鑑定意見を正しいものとして受け入れたものである。さらに、被告人の窃盗症が重症であるとするM鑑定意見も正しいものとして受け入れている。したがって「被告人の衝動制御能力の障害は強度」ことを正しいものとして受け入れたと解されるが、差戻審の結論は「被告人の行動制御能力障害は著しくは減退していない」であり、その論拠は、犯行態様が異常ではないという認定事実であった。これは、自らが論拠ならないと認めたはずの犯行態様を論拠とするものであるから、自己矛盾に陥っていると言わざるを得ない。別の解釈がありうるとすれば、医学的な衝動制御能力と法的な行動制御能力は異なるというものであるが、そう解釈するのであれば判決書の中にその解釈根拠を示さなければならないと言うべきであろう。

かくして、1審の論法と差戻審の論法は、「法的側面」「事実的側面」という概念を用いたとき、次の通り要約することができる:

[1審は]裁判所がするべき判断を「しなかった」(法的側面まで鑑定意見を採用した)

[差戻審は]同判断を「した」が、自己矛盾に陥っていた(鑑定意見の中の事実的側面を正しいと認めながら、それとは矛盾した論法で結論を導いた)

642) (2023.3.17.追記) 前田巌: 平成20年4月25日第二小法廷判決 最高裁調査官解説

643) (2023.3.17.追記) 稗田雅洋「責任能力と精神鑑定」(『新実例刑法[総論]』(池田修、杉田宗久編集. 青林書院、2014年))

644) (2023.3.17.追記) 三好幹夫「責任能力判断の基礎となる考え方一平成20年判例に示唆を得て」(『原田國男判事退官記念論文集』249頁(判例タイムズ社,2010年))

645) (2023.3.17.追記) 岡田幸之: 責任能力判断の構造と着眼点 --- 8ステップと7つの着眼点 ---. 精神神経学雑誌 115: 1064-1070, 2013.

650) Cautionary Statement for Forensic Use of DSM-5. In: American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition. 2013. p.25.

660) 司法場面でのDSM-5使用に関する注意書き. In: DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院. 東京. 2014年. 25頁.

670) 司法場面でのDSM-5使用に関する注意書き Cautionary Statement for Forensic Use of DSM-5 の要旨は、「司法場面におけるDSM-5の使用にはリスクと限界があることに留意すべき」という点であり、また、「DSM-5は,臨床家や医療関係者以外の人や,そのほか,十分に訓練されていない人が精神疾患の有無を判定する目的で使用するものではない」であるが、このページは我が国の司法場面でしばしば誤読されて引用され、原文の主旨から逸脱しているどころか、時には原文の主旨の全く逆の意味で引用されてきている310)。TL差戻審においてもP医師がこの誤りを犯し、検察官はそれをそのまま無批判に援用していた。対してM医師は当該部分の原文(以下に示す)を原文通り引用して裁判所に説明した。

Even when diminished control over one’s behaviors that may be associated with the disorder, having the diagnoses in itself does not demonstrate that a particular individual is (or was) unable to control over his or her behavior at a particular time.

DSM-5の注意書きが誤読されるのは公刊されている日本語版の訳文660)があまりに拙劣であるという理由も大きい。たとえば “involuntary civil commitment” に「非自発的民事裁判」という意味不明かつ荒唐無稽な訳語があてられている。言うまでもなく正しい訳語は「非自発入院」である。日本語版は日本精神神経学会監訳として出版されているが、特にこの注意書きの頁はとても学会がチェックしたとは思えない低劣な訳文である。さすがにこの頁はDSM-5-TRの翻訳書(2023年発刊)では翻訳文が差し替えられることが予定されている。

680) 判決書に示されたこの引用とM医師云々とは論理的に何の繋がりもない。

690) 「症状=犯罪」である点は共通している。ではそれらの責任能力と窃盗症の責任能力を同列に論ずることができるかというのは深い問いであり、『窃盗症論2』の「結」で論ずる。

700) 具体的な「他の事例」を一切示さずに「他の事例ではこうである」と断ずるこの判決書のスタイルは、科学論文では考えられない暴挙である。裁判官がご多忙でいちいち判例を引用している時間はないという事情があるのかもしれないが、たとえそうだとしても暴挙であることに変わりはない。また、仮に裁判所が言及する「他の事例」が存在したとしても(つまり存在しているかどうかさえこの判決書からは不明なのであるが)、すなわち、「他の事例」では、「衝動性が著しく高いことのみから責任能力が限定されているというような判断はなされていない」が事実であったとしても、どのような検討がなされてその結論が導かれたかを検討しなければ、本件にそれが援用できるという根拠にはなり得ない。この部分の差戻審の記述は、あまりに粗雑な論理と言わざるを得ない。

710) 衝動制御症の「衝動」の真の意味については『窃盗症論2』の「起」で論ずる。

720) 重症度のみから導かれないのは当然であって、当然のことを言うのに根拠はいらない。それなのにわざわざ根拠(しかも根拠にならない根拠)を示しているのは、差戻審裁判官の自信のなさ、さらにはこれから自らが示そうとする論法についての後ろめたさを反映していると解釈することも可能かもしれない。

730) 差戻審の用いている論証の明晰化を試みてみよう。

順序として、責任能力判断についての典型的な論法を単純化して示してみる:

(D)被告人は妄想を有していた。

(W)動機は了解不能である。

(C)したがって心神耗弱または心神喪失である。

ここで、Dすなわち被告人が妄想を有していたことには争いがなかったとする。また、妄想と動機が結びつくことに争いはないものとする。したがって妄想は論証の前提ということになるが、ここではそれをD=Dataと名づける。

CはConclusion結論である。

WはDからCを導くときに示される「理由」である。「動機は了解不能である」を「理由」として提示するとき、そこにはすでに二つの仮説がある。第1は、妄想に関連する動機が了解不能であるとは限らないから、Wそのものの真偽は一義的には確定しない。したがって真であるというのは仮説である。第2は、Wが真であると認めたとしても、動機が了解不能であることを理由に直ちに責任能力が減弱するとは限らない。したがってWが理由になるというのは、事実ではなく、当該裁判で採用された仮説である。これを一般化すれば、

Dという前提からWという理由を介してCという結論が導ける

ということになるが、

Wが「仮説」であることから、「根拠」と区別して「論拠W=warrant」と呼ぶことにする740)。この論理構造を極限まで単純化すれば

D、ゆえにC。なぜならW 750)。

となる。おそらくいかなる論証においても、究極的にはこの論理構造に帰着し、この論理構造によって示された複数の命題が総合されて最終的な結論に到達するという形を取っていると言える。

ここで差戻審の判決書に目を向けてみる。

本文108に記した通り、差戻審は「責任能力は、重症度から直接判断するのではない」と主張している。この主張は100%正しい。他方で差戻審は、「被告人の窃盗症が重症である」という鑑定人M医師の意見を正しいものとして受け入れているから、

(D)被告人の窃盗症は重症である。

が差戻審の論証の出発点ということになる。この点は1審も同じで、1審の論証は、

(D)被告人の窃盗症は重症である。

(W)

(C)心神耗弱

という論理構造で、このWが空欄であったことが問題とされているのであるから、差戻審の主眼はこのWとして何を示すかということになる(Wが空欄であったことが問題とされるのは当然であり、それは本文72-74に述べた通り、1審に向けられた当然の批判である。が、異論もありうる1000))。

したがって差戻審の判決書はこの主眼を視野に入れた論証の集合体であり、105に挙げた2点、すなわち①DSM-5の「司法場面におけるDSM-5使用に関する注意書き」②窃視症や露出障害などの責任能力 は、この主眼に収斂する内容を有することが判決書に記載する意義ということになる。したがって①も②も、それをDとしたときに導かれるCが、これから差戻審が責任能力を導くためのWの仮説としての正当性を強化するものになっていなければならない。

しかし判決書の論理構造はそうなっていない。

そもそも差戻審は、責任能力を導くためのWを明確には示していない。つまり1審が示さなかったWを示すことこそが差戻審の使命であるのに、それを示していない。したがって①②から導かれるCがいかなるものであっても、それは差戻審の責任能力判断に資するものにはならない。結局のところ①②は、差戻審の判示が正しいと印象づけるための装飾品としての意義しか有していない。本文108に記した通り、①②は、それら自体は事実としては正しい記述であると言いうるが(「言いうる」である。「言える」ではない)、言いうるのはそこまでであって、①も②も「責任能力は、重症度から直接判断するのではない」という命題を正当化する根拠(論拠)になっていないし、そもそもこの命題自体は真なのであるから正当化する必要性はなく、差戻審が示さなければならないのはこの命題の真偽ではなく、1審が示さなかったWなのであるところ、①②はそれとは無関係の、不要な記述である。この点については注1000)でさらに詳しく論ずる(上述の通り差戻審は、責任能力を導くためのWを明確には示していないのであるが、朧げには示しているとみることが可能で、1000)ではその点について論ずる)

740) D(Data), C(Conclusion), W(Warrant)という用語は

Toulmin SE: The Uses of Argument. Cambridge University Press. 1958.

に依拠したものである。

750) Toulminの議論モデルについては 福澤一吉: 論理的に読む技術. SBクリエイティブ株式会社 東京 2012. にわかりやすく書かれている。Warrantに訳語として「論拠」をあてたのも同書にならったものである。なおToulminの著書740)の翻訳書も発刊されているが(議論の技法 トゥールミンモデルの原点 戸田山・福澤訳 東京図書 2011)、こちらはあまりお勧めできない。

760) 判決書の「ア 万引きした商品の具体的な数量」の全文は次の通り:

まず、被告人が万引きした商品の具体的な内容や数量を見てみると、大葉2束、浅漬けきゅうり1袋、コールスローサラダ1袋、さつまいも1袋、しょうが1個、梅ちりめん1個、あさり旨煮1個、切れてるチーズ1個、きんつば1個の合計10点であったことが認められる(原審甲2)。

被告人は、本件犯行時の記憶がないと述べており、以上の商品を万引きした動機の詳細は不明であるが、いずれも一般的な食料品であり、万引きする商品として常識的に十分了解できるものであり、その数量も不自然、不合理なものとはいえない。また、被告人は、原審公判において、本件店舗に行くとき、朝ご飯に食べる物を買おうと思っていた記憶がある、今回盗んだ物の中には朝ご飯に使う食材や家族が好きな食材も含まれていたなどと供述してもいる。さらに、関係各証拠に照らしても、本件犯行について、取得目的が合理的に理解し難いものや、了解困難な数量の商品を盗むなどといった異常性はうかがわれない。以上の判断は、被告人が、摂食障害にり患し、万引きした食料品の溜め込みという窃盗症患者にしばしば現れる症状が見られることを踏まえて検討しても、変わらない。

770) 判決書の「イ」のうち、犯行の態様を記した部分の全文は次の通り:

次に、本件犯行の態様については、被告人は、10数分間にわたり、本件店舗地下1階の食料品売り場内を歩き回りながら、時には、商品を手に取って選別した上で買い物かごに入れるか否かを判断して、多種多様な商品を買い物かごに入れており、個々の商品に着目しないで、専ら盗む行為自体を目的に盗るなどといった異常さは見受けられない。また、周囲の状況を確認しつつ、選んだ商品を一旦は店舗備付けの買物かごに入れた上、柱の陰になる場所に移動して、周囲の様子をうかがった上、食料品の一部を白色ビニール袋に入れ、さらに、陳列されている食料品を買い物かごに入れた上、エスカレーターに乗り、1階につくまでの間に後方を振り返って様子をうかがった上、食料品の一部を持っていた茶色紙袋に入れたりするなどする一方で、買い物かごに残っていた少なからぬ商品については、1階のセルフレジにおいて、精算して通常の買い物客を装うなどもしており、本件犯行全体を見ると、終始冷静かつ合理的な行動が取られており、関係証拠上、周囲の状況に構わずに万引きをするなどいった犯行態様等の異常さもうかがわれない。

さらに被告人は、本件犯行前後を通じ、意識障害等は認められず、現実検討能力にも異常はなく、自分が置かれた状況や周囲の状況の把握についても異常はない。

780) 差戻審に116の画期的な判断をさせたのは、裁判所の洞察力に加えて、弁護人の力によるところが大きい。116は、M医師・P医師両人の精神医学的意見に支えられているが、実際にはP医師(検察側証人)の証言は、精神医学的に明確に誤りであると指摘できるものに加え、検察官が質問の中に答えを内在させP医師の真意からは逸脱させた回答を引き出すことなどによって、結果的には精神医学的な誤り、ないしは誤った解釈をされることが避け難いものが複数あったところ790)、弁護人は見事な反対尋問によってそれらの誤りのすべてを射落とし、P医師の証言中の精神医学的に正しい部分、それはそのままM意見に一致した部分ということになるが、同部分だけを差戻審が論考の基礎とする資料として残させた結果、116の判示に至ったのである。

790)検察官は、上記780)の通りの問題満載のP医師証言を援用し(P医師証言が「問題満載」であったのは、上記780)の事情があることによるものであり、問題の責のかなりの部分はP医師ではなく検察官にある)、不合理な主張を連発したが800-820)、裁判所はそのすべてを正確に排斥した。具体的には、窃盗症の概念830)、窃盗症の重症度840)、窃盗症の犯行への影響850)、その他860)である。

800) 検察官は、自らの主張が不合理であるという認識を持っていなかったのか、それとも不合理だという認識を持ったうえで主張していたのかが興味深いところである。少なくともDSM-5の注意書きをめぐる事項については、DSM-5の原文を読んでさえいれば、P医師意見とそれに依拠する検察官の主張が不合理であることを認識できないはずがない。それさえ認識できなかったとすればあまりに無能であるし、原文を読まずにP医師意見をそのまま信じたのであればあまりに怠慢である。検察官にしてそのようなことがあるとは思えないので、すると自らの主張の不合理さを認識していたと推定できる。不合理だと認識したうえでそれでも法廷で主張することは、公の代表である検察官のふるまいとして倫理に反することであると私は考えるがどうか810)。なお、(上記DSM-5注意書きをめぐる点は別として)、検察官の数々の主張はさほど不合理とは言えないという考え方もありえ、これが窃盗症論の現代において最も興味深い点である。これについては『窃盗症論2』の「結」で論ずる。

810) 時に検察官は、「起訴したからには有罪判決を獲得することが検察官の仕事である」と勘違いしていると思われる主張を法廷ですることがある。その好例が

村松太郎: 協力医コメント; 出口聡一郎: 控訴審で訴訟能力と責任能力がいずれも否定された事例 (福岡高判 令2・2・26). 季刊刑事弁護 no. 104 Winter 2020. 116-122

で、私はこのとき福岡高裁法廷で、事実を歪曲してでも被告人を有罪にしようという意図があまりに明々白白な検察官を見た。それは公に対する背任行為を公務員が法廷で堂々と演じるのを目の前で見るという実に得難い経験であった。

820) 本件に限らず、また、検察官、弁護人に限らず、窃盗症について法廷で展開される主張には不合理なものが溢れている。それは決して当事者(検察官・弁護人)に責があるとは限らず、窃盗症についての精神医学が未熟で、結果として精神科医から法廷に提出される意見も浮動性であることも大きな理由である。窃盗症についての不合理な主張については、

村松太郎: 行動嗜癖の精神鑑定. 季刊刑事弁護 no.113 Spring 2023. 25-35 参照。

830) P医師は「もし「窃盗症に罹患してしまったので窃盗行為をする」と言うとすれば、それは「窃盗をする人なので窃盗をした」というような循環論法的な言述となっているのであり、機序の説明になっていない」と述べているが、その主張が誤りであることは本稿「起」24-36で述べた通りである。このことはTL鑑定書・意見書にも明記してありP医師はそれを読んだうえで出廷しているはずである。にもかかわらずP医師がなぜこのような主張をしたのかは興味深いところである。

840)検察官は、「窃盗症が重症とか軽症とかいう分類はないんですね」という質問を発することによって、1審判決を弾劾しようとしていたが、弁護人が異議を出して介入することにより質問を変えさせ、P医師は精神医学的に正当な回答をした。検察官の質問はあまりに姑息であったと言わざるを得ない。

850)検察官は「東京地裁の判決にある、窃盗症により窃盗行為への衝動を抑える能力が低下していた疑いがあると、そういう説明をすることはできないんですね」と質問し(まさに質問の中に答えを含んでおり、自分の見解を専門家が述べたかのようにする質問の典型である。本件に限らずこのタイプの質問は、検察官・弁護人を問わず、常用されている。これは姑息を超えて滑稽であると私は考える)、1審の判示には根本的な問題があるという印象を醸し出そうとしたが、実に荒唐無稽な質問である。窃盗症は衝動制御症の一つなのであるから、衝動を抑える能力が低下しているのは窃盗症の本質ともいえるものであって、それを否定できることはあり得ない。検察官のこの質問は、1審裁判官への中傷であるとさえ言えることにとどまらず、精神医学そのものを転覆させようとする実に壮大なものである。

860)上記850)に続けて検察官は、「そのことはDSM-5にも書かれておりますよね」とP医師に問いかけている。DSM-5にはそんなことは書かれていないのであるから、これは検察官という公務員による法廷という公の場における虚言である。このような発言は裁判を誤った方向に導こうとするものであるから、強く非難されるべきであると私は考えるがどうか。また、この問いかけに対して「そうですね」と答えたP医師の医学者としての見識も問いたいところである。(尋問の場では、つい質問に誘導されて、本来の意にそぐわないか、または誤解されても仕方がないような答えをしてしまうことはありがちであるが、このときの「そうですね」は、つい誘導されて口から出てしまったのではなく、彼のその他の証言からみて、P医師の本意であったと思われる)

870) 判決書には次のように記されている:

当審弁護人は、本件犯行時の異常性をうかがわせる事情として、 (中略: 以下、具体的主張が列記された後、) これらの事情は、被告人において、スーパーマーケット等で一人で買い物をするような状況になった場合、窃盗症における衝動が強いことを表すとは言えても、これらを踏まえて検討しても、本件犯行時に行動制御能力に影響を与えるほどの異常性があったことをうかがわせるものとはいえない。

この判示には三つの問題がある880-900)。欺瞞と言ってもよい。

880) 第1は弁護人の主張を「本件犯行時の異常性をうかがわせる事情」と要約したことである。この要約は誤りとは言えないが、より正確な引用は「本件犯行が窃盗衝動の強さに基づくことをうかがわせる事情」である。それを「異常性」と言い換えることによって差戻審は、「何を盗んだか。どう盗んだか。(What&How)」の方向に論点を傾けている。

890) 第2は論証として成立していないことである。870)引用部分には、弁護人の主張の列記に続けて(a)「これらの事情は、被告人において、スーパーマーケット等で一人で買い物をするような状況になった場合、窃盗症における衝動が強いことを表すとは言えても」と記されている。つまり裁判所は、弁護人が挙げる事実が「窃盗症における衝動が強いことを表す」ことは認めているのである。そのうえで、(b)「本件犯行時に行動制御能力に影響を与えるほどの異常性があったことをうかがわせるものとはいえない」と結論している。(a)から(b)の結論を導くにあたって差戻審は、「これらを踏まえて検討しても」とだけ言って何の具体的な検討も示していないから、これは論証として成立していない。

TL1審では、窃盗症が重症であることすなわち窃盗への衝動が強いことを理由に心神耗弱すなわち行動制御能力が著しく損なわれていると認定していたのであるが、差戻審は窃盗症が重症であることすなわち窃盗への衝動が強いというところまでは1審と同じように認定したうえで、完全責任能力すなわち行動制御能力は著しくは損なわれていないと認定しているのである。

(なお、判決書には、(a)については(a’)「スーパーマーケット等で一人で買い物をするような状況になった場合」、(b)については(b’)「本件犯行時」という文言が付加されているが、本件犯行はスーパーマーケットで一人で買い物をしているときになされたものなのであるから、 (a’)と(b’)は同値であり、これらの文言は、(a)と(b)の状況が一致していないかのように読者を撹乱させる目的で付加されたものであると考えられるがどうか。)

900) 第3は最も興味深い点である。責任能力を判断する裁判所は、鑑定医が示した精神鑑定の第1ステージと第2ステージについての意見をもとに、「精神鑑定の犯行への影響」と「責任能力判断」を結ぶ論考(下図の赤い両矢印部分)を示さなければならないところ、TL1審はその論考をせずに責任能力についての結論を出したというのが、TL2審からTL1審への批判であった。この批判は正当である。では差戻審は、責任能力についての結論を出すにあたってどのような論考を示したのかと見ると、判決書に散りばめられたレトリックを削ぎ落として論理だけを抽出してみれば、本文128に記した通り、被害店内での行動が合理的であったということのみであり、これでは本文130 図10に示した通り差戻審は自己矛盾に陥っている。

図 (本文88 図4を改変)

左はTL1審の論理構造、右は差戻審の論理構造である。結論の前提となる部分(ブルーのbox部分)は両審で共通しているが、同じ前提から異なる結論(ピンクのbox部分)が導かれている。

この自己矛盾を差戻審は、「異常」という概念を導入することで正当化している。この正当化を「正当」とみるか、それとも「不当」とみるか。それが窃盗症の責任能力論において最も興味深い点である。これは責任能力とは何か、そして精神障害とは何かという問いに連続している。「異常」という概念を導入した責任能力論は「異常精神論」と呼ぶことができる910)。

910) 「異常精神論」とは、「あまりに精神が異常な場合は、罰しても意味がない」という、おそらくは法の成立以前から人々に共有されていたと思われる考え方を指し、責任能力論の根底に存すると思われるものである(切断是非論120-124) 。

異常精神論は、裏を返せば、「精神が異常ではない場合は、罰するのが当然」ということである。この場合の「精神の異常」とは、人々が共有していると推定される「異常」を指し、したがって、その「異常」とは、現代の精神医学の概念に基づく異常ではなく、一般の人々が共有していると推定される「異常」を指す。すると、仮に窃盗症の症状としての窃盗行為が、一般の人々から見て「異常」には見えないとすれば、その時点で完全責任能力という結論に繋がることになる。

だがこれは、刑法39条に記されている心神喪失・心神耗弱の定義が示されたとされる昭和6年大審院判決920)930)と矛盾する。少なくとも矛盾するという解釈が成り立つ。

なぜならもし「窃盗症の窃盗は一般の人々から見て異常には見えない」ことを理由に、常に完全責任能力と認定することを是とするのであれば、それは窃盗症を精神障害から除外することにほかならない。精神医学的には、窃盗症を精神障害から除外することは全く不当であるから(『窃盗症論2』「起」参照)、「窃盗症は精神医学的には精神障害であっても、法的には精神障害ではない」という解釈を導入して正当化する以外にない。だがこれまでの我が国の裁判においては、具体的な精神症状を昭和6年大審院判決でいうところの「精神の障害」にあたらないとしたものはないようである940)950)。

なるほどTL差戻審も、決して窃盗症を「精神の障害」にあたらないなどとは言っていない。それどころか、TLが重症の窃盗症であることを認めている。そして窃盗症における衝動制御能力の意味も正確に認めている。すなわち、「窃盗症の責任能力判断においては、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等がとれていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力減退はないなどと判断してはならない」という判断を明確に示している(本稿本文120)。そこまで窃盗症という精神障害についての正しい理解を示しておきながら、最終的には「犯行が合理的であった」ことを根拠に完全責任能力という結論を導いている。差戻審のこの論考は本稿本文130の図10に視覚的に示した通り、全く非論理的であるが、医学用語としての「衝動制御能力」と、法律用語としての「行動制御能力」の違いを「異常性」という語の導入によって示したとみることもできよう。判決書の記述からは、この「異常性」の内実が、「人々のナイーヴな感覚からみてどの程度異常か」を指しているのか、もっと法的に深い内容を指しているのか私には判断できないが、仮に前者であったとすれば、「異常精神論」の導入そのものと言えるであろう。

「異常精神論」は、佐野文彦のいう「法的了解」と重なるところがあると、少なくとも私は考えている。佐野の「法的了解」という概念は、主として統合失調症の犯罪・責任能力についての論考から導かれたもので、他の精神障害における適用については将来の課題に位置づけているが、本件と関連しうる論考として次の記述を指摘することができる:

右のような場合における責任非難減退の本質は、むしろ、問責者の側での法的了解の作用による把握を超えるものが介在していることにあるように思われる (960)の6: 10:223)

この記述は「精神状態の法的了解」という基準 の中の 1 基準の意義・他の学説との相違 (2)判断方法について (b)「人格」「価値観」との関係 の中に記されており、上記の「右のような場合」とは、被告人の価値観(あるいは樋口亮介のいう「価値観といえるもの」)と犯行との関係が問題となる場合を指しており、窃盗症とは直接関係しない部分であるが、「問責者の側での法的了解の作用による把握を超えるもの」は「異常精神論」と連続性があると私は考えるがどうか。

920) 大審院判決 傷害被告事件竝附帯私訴[昭和六年(れ)第一三〇五号 同年十二月三日第一刑事部判決 棄却]大審院刑事判例集 法曹界

930) 心神喪失ハ精神ノ障礙ニ因リ事物の理非善惡ヲ辨識スルノ能力ナク又ハ此ノ辨識ニ從テ行動スル能力ナキ狀態ヲ指稱シ心神耗弱ハ精神ノ障礙未タ上敍ノ能力ヲ缺如スル程度ニ達セサルモ其ノ能力著シク減退セル狀態ヲ指稱スルモノトス 920)

940) 町野朔: 刑法総論. 信山社 東京 2019 310頁

950) 日本の判例は、これまで「精神の障害」を定義したことはないし、具体的な精神症状を「精神の障害」に当たらないとしたものもない940)。

960) 佐野文彦: 刑事責任能力の判断について―原理・基準・適用. 法学協会雑誌137巻9号-138巻10号. 2020年-2021年

964) 横浜地裁 令和6年8月27日 判決 で裁判所は「医学的な「衝動制御能力」と法律的な「行動制御能力」はあくまでも別の概念であり、これを同様に解すべきであるとはいえない」と明確に判示している。このように、窃盗症の責任能力が争われる刑事裁判では、令和4年12月13日判決570)40)を嚆矢として、「衝動制御能力」(医学的概念)と「行動制御能力」(法的概念)を分離することによって(本稿でいうところの衝動行動分離説1000))、責任能力を論ずるというパターンが、裁判所に「定着しつつある」とまでは言えないまでも、「しばしば見出されるようになっている」と言えよう(2024年12月末までの状況)。但し裁判所は未だこの分離に成功しているとは言えない。上に判示を引用した横浜地裁令和6年においても、その論考は「「衝動制御能力」(医学的概念)と「行動制御能力」(法的概念)は別の概念である」と宣言する地点にとどまっており(つまり令和4年の差戻審570)40)から全く前進していない)、両者がどのように異なるのかについては何ら実質的なことは述べていない。本件(横浜地裁 令和6年8月27日 判決)被告人は、捜査段階から鑑定、法廷を通して一貫して、窃取品(食物である)を食べたいと思ってとったのではないと述べているのであるが、裁判所はそれを完全に無視し、外形的な事実のみに基づいて、「食べたくてとった」と認定し完全責任能力を導いている。窃盗症による窃盗を物品への欲求(「食べたくてとった」もそれに含まれる)であると事実誤認するのは窃盗症論2の承で指摘した第一世代の裁判所が繰り返してきた平凡な誤りであって、但しそれらは捜査段階での誘導等によって被告人自身が物品への欲求を満たすためにとったことを認める供述をしたという事実があるので裁判の手続き上は必ずしも裁判所の誤りとは言えないのであるところ、本件は重要な事実をすべて無視し、完全責任能力を導くことが可能な事実のみを抽出して判決を下しており、あまりにも強引かつ欺瞞に満ちた判示であると言わざるを得ない。本件被告人の精神鑑定においても、被告人の供述から推認できる主観的体験が精密に分析されており、それが本件の精神鑑定の骨子なのであるが、裁判所はそれも完全に無視した。そこまでしてもなお窃盗症を完全責任能力にしたいという横浜地裁裁判官の立場も理解できないでもないが、裁判所としての道を外れた行為を看過するわけにはいかない。2024年末現在、本件は控訴中である。

970) 弁護人からの指摘の一つに、被告人が本件犯行について解離性健忘に陥っているという事実があった。解離性健忘は一般に、当該出来事が本人にとって耐え難いものである場合に、それが想起不能になるというメカニズムによって生じるものであるから、本件犯行が被告人にとって耐え難いものであったことを示唆しているといえる。つまり解離性健忘とは、下図の通り、一般には、記憶された内容を想起する段階の障害である(記憶を取り出すことの障害。すなわち、「記憶されなかった」のではなく、「記憶内容を取り出せなくなっている」)。

ある時間帯の記憶が欠損しているというとき、それは、事後のある時点において、当該時間帯のことを想起できないことを指している。すなわち、「記憶欠損」とは、時間軸上のT1における本人からの報告 (「当該時間帯についての記憶がない」という供述) を示している。このとき、当該時間帯の精神状態は、A,Bの二つに大別できる。

A. 当該時間帯の精神状態(意識等)に何らかの異常があった。そのため、当該時間帯の出来事が記憶に保存されなかった。すなわちinputの異常による記憶欠損である。

B. 当該時間帯の精神状態(意識等)は正常だったが、それが記憶として脳内に保存された後の段階(保存)、あるいは、想起する段階(output)の異常のため、T1の時点では記憶欠損となった。このうち、想起する段階(output)の異常が典型的な解離性健忘である。したがって典型的な解離性健忘では、記憶は「取り出せなくなっている」のであって、保存されていないわけではない。

TL1審の証人尋問では、解離性健忘について、弁護人はM医師にまず「解離性健忘の対象になった行動が精神的に正常だったかについて、一般的にはどのように判断されますか」と質問している。それに対してM医師は「正常な場合もあるし、正常でない場合もある、どちらもあり得ます」と答えている。TL差戻審は1審尋問調書のこの部分を引用し、「解離性健忘の発症によっても、直ちに、本件犯行時における被告人の異常性がうかがわれることにはならない」と判示することで、被告人における窃盗症の程度と解離性健忘の関係を否定している。この判示は、論点をずらすことによって弁護人の指摘をかわしたものである。

その論点とは犯行時の解離性健忘の持つ意味についてである。差戻審は解離性健忘によって記憶が失われた時間帯の行動は、正常な場合も異常な場合もあるという1審におけるM医師の証言を引用することで、解離性健忘の発症の本件犯行時の被告人の異常性認定根拠としての意味を否定ないし小さく評価している。確かに解離性健忘においては、上図の通り、その時間帯の精神状態は正常であるのが典型的である。しかしながら弁護人が解離性健忘に言及しているのは、解離性健忘によって想起できなくなるまでに本件犯行が被告人にとって耐え難い出来事であったこと、すなわち、被告人は、窃盗は絶対にしたくないと考え、それに向けて努力を続けているにもかわらず窃盗をしてしまった自分というものが耐え難かったことの証左としてであって、犯行時の精神状態についての通常の意味での正常・異常を論じているのではない。判決書にも次の通り記されている:

当審弁護人は、本件における特殊事情として、被告人に本件犯行時の記憶がなく、解離性健忘に陥った可能性が高いことを指摘する。そして、被告人は、これまで窃盗症の治療の努力をしていたにもかかわらず、本件窃盗を再び行ったことに耐えられず、そのストレスによって解離性健忘に陥ったとのメカニズムが推定される旨のM医師の見解(原審尋問調書14頁)に基づいて、被告人が治療への努力等を通じて窃盗の再発を強く望んでいたこと、それにもかかわらず窃盗を再発したことが、被告人の真意に反し、強いストレスを生じさせる出来事であったことを示すものであるとして、被告人の窃盗症における異常性の高さ、ひいては衝動制御障害の強さを示唆するなどと主張する。

差戻審は解離性健忘の持つ意味を上の通り把握しておきながら、直後に次のように記している:

しかしながら、M医師の見解等によると、被告人は、本件犯行後に自分が窃盗の再犯に及んだことによる強いストレスが生じた結果解離性健忘が発症したことになるから、解離性障害の発症によっても、直ちに、本件犯行時における被告人の異常性がうかがわれることにはならない。

上記のうち「被告人は、本件犯行後に自分が窃盗の再犯に及んだことによる強いストレスが生じた結果解離性健忘が発症したことになる」は、直前に差戻審が引用した弁護人の主張内容そのままである。そのままの主張内容に続けて、「ことになるから」という接続詞によってその主張内容を否定している。これが論証として成立していないことは明白である。

980)判決書「被告人の本件犯行当時の責任能力について」の項において差戻審は、本件犯行の態様について具体的かつ詳細に検討している。

「本件犯行の態様について具体的かつ詳細に検討」すること自体は100%正当である。しかしながら、犯行全体の流れの中から「本件犯行の態様」を切断・抽出し、そこのみを独立させて着目して責任能力を判断するのは失当であると私は考える。かかる切断・抽出手法を是とするのであれば、強固な妄想に基づいて行われた犯行もすべて完全責任能力としなければならないであろう。なぜなら同犯行は目的に向かった合理的な態様であるのが常だからである。(切断・抽出手法をめぐる問題は切断是非論に詳述してある)

990) 被害店内の行動= 犯行態様 と そのfolk psychology 的解釈で話が済むのであれば、精神鑑定など施行する必要はない。それで話が済むのであれば、精神鑑定という制度を廃止すべきであろう。このことからも、平20年尊重判決の正当と、同判決と矛盾した差戻審の宣言(本稿で「93宣言」と呼んでいる宣言)の不当は明白である。下図(本文98 図5再掲)の通り、93宣言が言うように精神鑑定意見のうち裁判所が尊重しなければならない部分を昭58究極決定でいうところの生物学的要素に限定するのであれば、心理学的要素すなわち弁識能力・制御能力にかかわる精神障害の影響については100%裁判所の判断に委ねられることになるから、被害店内の行動=犯行態様のみに基づいて責任能力判断を下して構わないということになる。(この点に着目すれば、差戻審の論理はスジが通っているということになるが、それは93宣言を前提とした場合であって、93宣言が不当なのであるから、全体としては論理が崩れている)

本文98 図5再掲。図のタイトル・figure legendもそのまま下に再掲する:

図5. 精神鑑定ステージと各決定・判決・宣言の対応

平20尊重判決は、生物学的要素が・・・心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については・・・その意見を十分に尊重して認定すべき と言っているのであるから、その尊重範囲は図5の通り、最終結論を導く論考部分に及んでいる。それに対し93宣言は、尊重範囲を「精神障害の犯行への影響」までであると断じている。図の両矢印は、平20尊重判決と93宣言のギャップ範囲を示したものである。なお93宣言でいう「生物学的要素に関する精神医学上の専門的知見」という文言は、図の「精神障害の犯行への影響」さえも含まないという解釈もありうるが、昭58究極決定の「生物学的要素」はそれを含む(但し「犯行への影響」は責任能力への影響は含まない)と一応ここでは解釈している。

994) 差戻審は、本稿本文138に記した通り、「医学的な意味での衝動制御能力障害の強度とは別次元の概念として、態様の異常というものがあり、同異常があって初めて、法的概念としての行動制御能力に疑いが生じると言っている」のであり、この論理自体は正しいと言えるが、では両者の(衝動制御能力と行動制御能力の)違いは具体的にどのようなものであって、それが責任能力判断をどう動かすかについては、差戻審の判示は本稿に示した通り欺瞞とも呼ぶべき非論理的なものであって、その後の裁判実務においても裁判所は論理的に示すことに成功していない(たとえば964))。もし裁判所が、何が何でも窃盗症を一律完全責任能力と認定しなければならないと考えているのであれば(裁判官が窃盗症完責前提論者[クレプト完責前提論者]であることを絶対の是とするのであれば)、最もシンプルな方法は、責任能力の要件から行動制御能力を削除してしまうことであろう。現代においてこれを最も強く主張する刑法学者の一人が竹川俊也である。竹川は次のように述べる995); 以下引用文に付した丸括弧内の数字は竹川論文995)の頁を示している)。

個別事案における結論の妥当性を志向する裁判所が実体要件を率直に適用できていないとすれば、そこには、従来の理論に再考を促す正しいものが含まれる可能性がある。(117頁)

つまり竹川は、「裁判所の結論は基本的に正しいとみるべきである」という前提のもとに、「窃盗症においては、裁判所が不当な論考を用いなければ正しい結論を導けない」という事実があることを認め、「では裁判所が正しい結論を導けるようにするためには従来の理論を変革しなければならない」と主張しているのである。だが私は、「裁判所の結論は基本的に正しいとみるべきである」という前提については、一般論としては、当然に正しいと認めるが、「窃盗症においては、裁判所が不当な論考を用いなければ正しい結論を導けない」という主張には賛同できない。なぜならこれに賛同することは、現行法に基づく限りにおいて窃盗症は心神耗弱か心神喪失であると認める(=クレプト免責前提論)ことにほかならず、それには到底賛同することはできない。なぜなら、『窃盗症論2』の冒頭1に記すように、窃盗症の当事者を非難も擁護もしないのが本稿を通して私が堅持する一貫した方針であるからである。窃盗症についての、ひいては衝動制御症についての、さらにひいては精神障害の責任能力についての責任能力論の洗練と発展のためには、この方針を堅持しなければならない。また私は竹川の「では裁判所が正しい結論を導けるようにするためには従来の理論を変革しなければならない」という主張にも賛同できない。なぜならこれに賛同することは、窃盗症は完全責任能力であることを前提として(=クレプト完責前提論)論を進めることにほかならず、それは典型的な論点先取であるし、窃盗症の当事者を非難も擁護もしないという本稿の方針にも反するからである。すなわち竹川の論は(1)クレプト免責前提論であると同時に(2)クレプト完責前提論であると指摘せざるを得ない。以下、(1)(2)について詳述する。

(1) クレプト免責前提論 (竹川)

上に引用した「個別事案における」から始まる記述は、竹川が、自らに対してクレプト完責前提論者であるとする反論を予想したうえで、それに対する反論(反反論)の前提として記したものである。その背景には竹川の「現実の事案に最も近くで第三者的に関与している裁判官の判断は総体的には正しい方向を示しているとの前提」(118頁995))がある。この記述に私が賛同できるか否かは竹川が強調の傍点を付した「総体的」の意味によるが、今は私の賛否は問題ではない。重要なのは竹川の論の出発点、すなわち、「裁判官の判断」が「正しい方向を示している」ことを「前提」としている点である(ここでも「総体的」の意味が問題となりうるが、117-118頁995)の文脈上、竹川は裁判所の判断というものが基本的に正しいことを前提としていることは明らかである)。そのうえで竹川は、「窃盗症の刑事責任能力認定においては、裁判所は、”正しい”判断=妥当な結論を下すために、実体要件を率直に適用しないことを選択している」ことを指摘し、裁判所にかかる選択をさせたのは、そうしなければ窃盗症による窃盗(の少なくとも一部)を完全責任能力と認定できないからである、と述べている。

そしてこのことは竹川による制御能力要件廃止論に繋がるのであるが、ということはつまり、制御能力という要件がある限りは、裁判実務において、窃盗症による窃盗(の少なくとも一部)は、完全責任能力とは認定できないことを竹川が認めていることにほかならない。これはクレプト免責前提論以外の何者でもない(下図B)。

クレプト免責前提論(竹川)とクレプト完責前提論 (竹川)

竹川は「A. 裁判所の結論は基本的に妥当だ」という前提から出発し、判示の分析に基づき「B. 裁判所は妥当な結論を出すために不当な論法を選択している」ことを見出し、「C. 不当な論法を廃し、且つ、妥当な結論を出す ためには、要件の改革が必要である」という結論を導いている。このうち、B.は、「裁判所が正しい論法を選択すれば窃盗症は完全責任能力とは認定できない」ことを認めていることを意味し、それはクレプト免責前提論にほかならない(現行の要件に基づけば窃盗症は耗弱あるいは喪失になることを認めているという意味で「免責前提論」である)。

(2) クレプト完責前提論 : after判決型 (竹川)

いわゆるクレプト完責前提論は、いわば論者の信念ないしドグマないし信仰告白以外の根拠を欠いた前提論であるのに対し、竹川の論は判決という事実を根拠としている。それがいわゆるクレプト完責前提論と自説を差異化できるとする竹川の主張である(竹川は上図Aの存在がいわゆるクレプト完責前提論とは異なるとしている)。そのうえで判示に見られる問題点、すなわち「裁判所が実体要件を率直に適用できていない」(117頁995))ことを抽出し、その根底にある現行の矛盾を解消せんとしているという意味で、竹川の姿勢は発展的であると言える。しかし結論を完全責任能力であると定めたうえで論を展開しているという意味では、竹川の論もクレプト完責前提論であることに変わりはない。判決を参照点とすれば、竹川のクレプト完責前提論はafter判決型で、その他にbefore判決型と判決固定型があることが指摘できる(下図)。これら2型からは何の進歩も生まれないという意味で「停滞型」という批判が妥当であるのに対し、竹川の型は「発展型」とまでは言えるものの、完責を前提とする地点から出発している以上、その発展は方向性が予め定められた発展であり、真の発展型とは言い難い。

クレプト完責前提論の3型

1 before判決型. 完責という所与の結論に向けて論考を組み立てる鑑定医。検察官の大部分もこれにあたる。

2 判決固定型. 完責という所与の結論に向けて判示する裁判官。大部分の裁判官がこれにあたるが、判決書に「本件犯行は,主たる動機は了解不可能であり,突発的,偶発的,衝動的な犯行で,計画性はなく,平素の人格との親和性はなく,犯行の合目的性も十分ではないということになり,心神喪失という結論が導かれるということにもなりかねない」と記した平25長野地裁上田支部1240)の裁判官がその代表である(この裁判官は、自らがクレプト完責前提論者であることを隠さずに明示したという意味で実に誠実な人物であると評価できる反面、裁判官としては失格であると言うべきであろう)。

3 after判決型. (竹川)。1,2とは異なり、ただドグマ的に完責という結論を強引に導こうとするのではなく、制度上の根本的な問題を改善しようとする姿勢であるという意味で「発展的」である。しかし出発点がドグマでないという点では1,2とは異なるものの、結論を完責と定めたうえでそれに向けての改善案を展開しているという意味では、クレプト完責前提論であることに変わりはない(前掲図C)。

以上の通りであるから、竹川は、一方においてクレプト免責前提論者であり、他方においてクレプト完責前提論者であると言える。

ここで私の立場を確認しておくと、私は窃盗症を非難も擁護もしないことを出発点とし、結論に至る論考を通してこれを堅持している。すなわち完責も免責も前提としない(ここで、完責は非難とイコールではなく、免責は擁護とイコールではない、という指摘が発生しうるが、それは別次元の問題であるので今は棚上げにする)。現実の裁判において「個別事案における結論の妥当性を志向する裁判所が実体要件を率直に適用できていない」(117頁995))のは総じて事実であるが、その背景には、第一に、裁判所による事実認定の誤りがある (この点については『窃盗症論2』の承 参照。またその内容は 村松太郎「窃盗症に医と法の不協和音と予定調和を見る」4. 間違いだらけの窃盗症論. 法と精神医療 第38号 (2024) 109-123 (法と精神医療学会 第39回大会 シンポジアム「窃盗症(クレプトマニア)と刑事責任能力」関連論文)に要約してある)。したがって裁判の大部分が窃盗症を完責と結論していることをもって直ちに「こうした(いわば認定と理論の)歪みを生じさせてまで結論を導いているのであれば、理論の側が修正されるべき場面ではないかを疑ってかかることも許されるはずである」(117-118頁995))とすることはできない。そのようにするためには(「理論の側が修正されるべき場面ではないかを疑ってかかる」ためには)、裁判所が正しい事実認定に基づいて結論を出しているという前提が満たされなければならない。そして、ここからが理論を語るうえで重要であるが、第二に、「実体要件を率直に適用」してもなお、窃盗症を完全責任能力と認定する方法をまずは追求するべきであると私は考える(私はもちろん結論として完責が適切であると考えているわけではない。筆者が「まずは追求するべきである」と考えるのは、議論の洗練・発展のためにはそれが現段階で採るべき適切な方法であるという限度においてのことである)。平成の裁判所は窃盗症裁判において事実認定の段階における誤り満載の判例を蓄積してきたが(つまり上記「第一」の段階で足踏みしていたが)、令和になってようやくこの停滞を脱する兆しが現れてきた。そして現在の裁判実務でしばしば持ち出されるようになっているのが「衝動行動分離説」である。これは端的には「医学概念としての衝動制御障害と法的概念としての行動制御障害は分離できる」とするもので、そのポイントは前掲村松論文の 2 . 衝動制御と行動制御 (77-78頁)の通りである(詳細は『窃盗症論1』の注 1000))。この説が裁判実務で前面に出された嚆矢は差戻審(令4・12・13東京高判)570)40)であるが、同判決においても、また、筆者の把握している限りにおいてはその後の判決においても、裁判所は衝動行動分離説に基づくクレプト完全責任能力認定に成功していない。

(3) クレプト責任能力論の現在地(2024.12.31.)

裁判所は不当な論考を駆使して窃盗症を完全責任能力と認定する判決を量産している。ここまでは竹川と筆者の共通認識であると思われる(文言としての表現はともかくとして。すなわち「個別事案における結論の妥当性を志向する裁判所が実体要件を率直に適用できていない」(117頁995))という上品な表現を私は上の意味であると解釈したのである)。また、そこから遡って、責任能力はあくまでも法的概念であるから、医学的な説明は、参考にすべきではあっても参考にとどまるのであって、医学的な説明を責任能力認定に直結させてはならないということは、竹川と私の間のみならず、責任能力にかかわる関係者全員が共有する「常識」であると言えよう。ところが窃盗症をはじめとする衝動制御症は、この「常識」を揺るがす可能性があるため、「常識」を防衛するために裁判所は次々と不当な論考を繰り出してきているのである。この現在地からどのように歩んでいくべきか、そこからが竹川と私が大きく意見を異にするところである。下図にそれを示す。

クレプト責任能力論の現在地 (2024.12.31.現在)と方向性

責任能力はあくまでも法的概念であるから、医学的な説明は、参考にすべきではあっても参考にとどまるのであって、医学的な説明を責任能力認定に直結させてはならない。それは換言すれば「A. 責任能力論において、医学的結論と法的結論は一致してはならない」ということである。Aはわざわざ言い立てなくても、大部分の精神障害では一致する可能性はほとんどないのであるが、「B. 衝動制御症(例 クレプト)では一致する可能性がある」ため、「C. 一致させないための論理が必要」である。D. その一つが「衝動行動分離説」であるが、それ以外にも論理はあるはずである。いずれかの論理がB.を突破することに成功すれば裁判所はこぞってその論理を採用すると思われるが、すべてが失敗した時には「E.理論の側を修正」することが要請されよう。すなわちE.は、Dの論理がすべて失敗したときに初めて動員されるべきであって、C, DをスキップしてBからいきなりEにジャンプしてはならないと私は考える。

995) 竹川俊也:刑法理論の観点から. 法と精神医療 第38号 (2024) 109-123

(法と精神医療学会 第39回大会 シンポジアム「窃盗症(クレプトマニア)と刑事責任能力」関連論文)

1000) 本件に鑑定人としてかかわるなか私は一貫して、裁判所が窃盗症の責任能力をどのように論考するかということに大いに関心を持っていた。差戻審の判示を、

「医学的な意味での「衝動制御能力」の「障害の強度」は、法的概念としての「行動制御能力」の「異常」とは別であると言っている(本稿本文138)」

と読むことができるかできないかについては、法の専門家からご教示いただきたいところであるが、もしそう読まないとしたら、差戻審の判決書は「空虚」であると結論するしかないように思う(それとも、(1) 「医学的な意味での「衝動制御能力」の「障害の強度」は、法的概念としての「行動制御能力」の「異常」とは別であると言っている」 (2)「空虚」 以外の第3の読み方があるのかどうか、法の専門家からご教示いただければ大変幸甚です)。

このような事情であるから、窃盗症の責任能力について裁判所が出した結論を私は掴みきれていないのであるが、結論はいったん措くとして、本件を通して展開された責任能力論をここに振り返ってみたいと思う。

1審に鑑定書を提出してから差戻審法廷での証言に至るまで、私の基本的考えは確固不動であった。それは、本件について医学的立場から言えることは、

「被告人の窃盗症は重症である」

「窃盗症が重症である以上、本件犯行窃盗には窃盗症が著しく強く影響した」

までであって、これを超えることは鑑定人として言うべきではないというものであった。2審判決を受けて作成・提出した意見書(2021年3月11日付け)の記載がこのことを最も明確に示しているので転記する:

(意見書からの転記ここから) 高裁が判示した「被告人が本件犯行時に重症の窃盗症にり患していたのだとしても、そのことから当然に、被告人の行動制御能力が著しく制限されていたということにはならないのであって、そのような精神障害によって被告人の行動制御能力がどのように制約されていたのかということを、当該事案に即して具体的に検討する必要があるというべきである。」は、ある意味もっともであって、疾患の犯行への影響を論ずるにあたっては、まず機序を示し、しかるのちにその機序や具体的な犯行態様に照らして程度を回答するのが定法であるが、すべての疾患においてこの定法通りに論ずることができるとは限らない。窃盗症の機序について現代の医学が示すことができるのは衝動制御の障害ということまでである。そして窃盗症患者における窃盗症という犯行は衝動制御の障害によって実現される。すると、疾患の犯行への影響の程度について、現代の医学で知り得る範囲において誠実に回答しようとすれば、特別の事情がない限り、重症度と直結させる以外にない。本件被告人の窃盗症は鑑定書に記した通り重症であり、したがって本件犯行に窃盗症は著しく強い影響があったと結論することができる。(意見書からの転記ここまで)

この意見の結論部分の論理構造は、注730)に示した論証法を適用すれば次の通りである(DはData: 前提事実。CはConclusion: 結論。WはWarrant: 論拠すなわちDからCが導ける理由。「D、ゆえにC。なぜならW」)

◆ M鑑定意見

(D) 窃盗症は重症

(W) 病気が重症であれば、その病気の症状へのその病気の影響は著しく強い

(C) 本件犯行に窃盗症は著しく強く影響した

あらためて確認するまでもなく、ここでは責任能力には一切言及していない。

但しこれは鑑定意見の結論部分であって、上に引用した通りこの鑑定意見には、「窃盗症は重症」の内実として、「衝動制御の障害」という説明が記述されている。鑑定書の主文にも「本件犯行は、窃盗症に想定される、衝動制御の障害という脳機能障害の現れであるという説明が可能である」(本稿本文63に引用)と記されている。鑑定意見のこの部分を裁判所が責任能力判断にどのように取り入れるかは微妙な問題であるが、少なくとも鑑定書の形式上は、「精神障害の犯行への影響」の結論部分は上の「(C) 本件犯行に窃盗症は著しく強く影響した」であるから、この鑑定意見を受け入れるのであれば、裁判所の仕事は、上の(C)を前提として責任能力判断を下すことである。その論証は次の論理構造を取るものとなろう。

◆ 裁判所の論証

(D) 本件犯行に窃盗症は著しく強く影響した

(W) X

(C) 責任能力についての結論

1審は「重症の窃盗症により、窃盗行為への衝動を押さえる能力は著しく低下していた疑いがあり、行動制御能力は著しく減退していた合理的疑いが残る」(本稿本文66に引用)と判示している。これを文言の通り上の論証構造にあてはめれば次の通りになろう:

◆ 1審の判示10)

(D) 窃盗症は重症

(W) 衝動制御障害は強度

(C) 行動制御能力は著しく障害 [心神耗弱]

すなわち1審は、「(D) 窃盗症は重症」という認定を前提として、「ゆえに、(C) 行動制御能力は著しく障害 [心神耗弱]」と結論し、「なぜなら(W) 衝動制御障害は強度」とその論拠を示している。この1審判示を2審は「被告人が本件犯行時に重症の窃盗症にり患していたのだとしても、そのことから当然に、被告人の行動制御能力が著しく制限されていたということにはならない」(本稿本文71に引用)と批判している。つまり2審は1審の判示を次のように読んでいる:

◆ 2審による、1審の判示の解釈

(D) 窃盗症は重症

(W)

(C) 行動制御能力は著しく障害 [心神耗弱]

これは1審が(W)を空欄にしたまま結論(C)を示したという解釈になり、未知数Xになっている(W)を示すという最も重要な仕事を1審はしていないということになるから(「窃盗症は重症、ゆえに心神耗弱。なぜならX」のXが示されていない)、もしこの読み方(解釈)を正しいとするのであれば、2審からの批判は当然であり妥当である。

一方、差戻審は1審判決を「以上を踏まえて検討すると、原判決は、被告人が、本件犯行時、重症の窃盗症にり患しており、その著しく強い影響のもとに衝動を抑える能力は著しく低下していた疑いがあり、行動制御能力は著しく減退していた合理的疑いが残るとして、被告人は本件犯行時、心神耗弱の状態にあったと認定したものであるが、このような原判決の判断は、前記のような責任能力に関する判断手法によることなく、生物学的要素に関するM医師の専門的知見を過度に重視する一方で、被告人の本件当時の具体的な犯行の経緯や態様等の事実関係を踏まえた法的評価を十分行わないまま、責任能力の有無及び程度を認定したものであって、不合理なものといわざるをえない」とし(下線は村松による)、1審の論法を不合理なものであるとして排斥している点は2審と同様であるが、その排斥理由は2審が示したほど明確ではない。2審は上の「◆ 2審による、1審の判示の解釈」の通り解釈しているから、この解釈自体が1審排斥の明確な理由になっている。それに対し差戻審が1審を排斥した理由として示しているのは、一つは、上の「以上を踏まえて検討すると、」の「以上」の部分の記述であり、その内容は、判決書の文脈に従えば、本稿本文105で言及した「DSM-5の「司法場面におけるDSM-5使用に関する注意書き」」と「窃視症や露出障害などの責任能力判断手法」を指している。だが本文107に記した通り、この2点はいずれも論拠として成立していない。すると1審判決を不合理であるとする差戻審の主張を支える論拠になりうるのは上の「前記のような責任能力に関する判断手法」を1審が採っていない点に絞られる。その「前記」にあたる判決書の記述は「犯行の経緯、態様、動機及び被告人の前後の言動等の具体的な事情を総合的に検討し、法的、規範的観点から、事理弁識能力及び行動制御能力の有無及び程度を認定して、責任能力を判断する」というものである。

差戻審のこの主張はどこまでも正当であるが、しかしこれは責任能力判断手法の「総論」にすぎないから、重症の窃盗症である本件被告人の窃盗において、具体的にどのような論法によって責任能力を判断するかということについては何も述べられていない。記述の中に散りばめられている「総合的」「法的」「規範的」などの言葉は、それらの言葉自体は美しいが、具体性に欠ける。したがって、2審が1審判決を排斥した論考の論理構造が前記の通り明確であるのに対し、差戻審が1審判決を排斥する論考の論理構造は、先の「◆ 2審による、1審の判示の解釈」のように明確に記すことができない。「明確に記すことができない」というよりむしろ、「論理構造が示されていない」と言ったほうが正鵠を射ているかもしれない。

この差戻審の論証でもう一つ不明確な点は、差戻審が1審の結論のどの部分までを正当と認めているかである。差戻審が1審結論最終部分の「行動制御能力は著しく障害」を否定していることは明らかであるが、その前段である「衝動制御能力障害は強度」については、正当と認めているのか、それとも認めていないのか。差戻審は判決書の中で「被告人は、本件犯行時、重症の窃盗症にり患しており、その著しく強い影響の下に犯行に及んだものと認められる。」とはっきりと認めている。被告人が「重症の窃盗症」であるということは、「窃盗衝動が強度」であるということであるから、重症の窃盗症の「著しく強い影響の下に犯行に及んだものと認められる」ことを認めたということは、「窃盗衝動が強度」であることを認めたということであり、それはすなわち「衝動制御能力障害は強度」であることを認めていることになると、少なくとも医学的にはそうみなさざるを得ない。すると差戻審は、1審の結論すなわち

窃盗症は重症 → 衝動制御能力障害は強度 → 行動制御能力は著しく障害

のうち、

窃盗症は重症 → 衝動制御能力障害は強度

までは正当であると認めていることになる。そのように解釈すれば、1審が論考を怠っているという差戻審の指摘のターゲットはその次の段階すなわち

窃盗症は重症 → 衝動制御能力障害は強度 → 行動制御能力は著しく障害

の赤い矢印部分ということになる。かくして差戻審による1審判示の解釈は次の通りとなる。

◆ 差戻審による、1審の判示の解釈

(D) 窃盗症は重症で、衝動制御能力障害は重度

(W)

(C) 行動制御能力は著しく障害 [心神耗弱]

「1審は(W)を空欄にしたまま結論(C)を示したという解釈になり、これでは未知数Xになっている(W)を示すという最も重要な仕事をしていない」と指摘しているという意味では2審と同様であるが、前提(D)に下線部分「衝動制御能力障害は重度」が付加されている点が2審の指摘との違いである(1審では「衝動制御能力障害は重度」は論拠Wに位置づけられていたが、差戻審では論拠としての価値を認めず、前提Dに移行させたとみることもできる)。

この違いが責任能力判断についての2審と差戻審の論証に及ぼした影響を見てみよう。

2審は次のように判示している:

◆ 2審の判示20)

(D) 窃盗症は重症

(W) 犯行態様は合理的

(C) 完全責任能力

2審は上の通り、犯行態様が合理的であること(判決書の表現では、「窃盗を行うという衝動に突き動かされてやみくもに万引きしたのではな」い)を論拠に完全責任能力という結論を導いている(この場合、「犯行態様は合理的」が(D)で、この(D)から直ちに(C)完全責任能力が導かれるという論理構造であるとする方がむしろ的確であるとも思われるが、1審との比較をわかりやすくするため上のように(D)(W)(C )を定めてある)。しかしこの2審の論法は本稿本文75-80に記した通り、窃盗症の衝動制御能力障害の概念を完全に誤解しており、精神医学的には全く受け入れられない誤ったものである。

最高裁はこの2審を差戻し(但し理由は訴訟手続き上の違法であった30))、差戻審が2審のこの誤解をただした画期的な判断を示したのは本文に記した通りである。すなわち差戻審は「窃盗症の責任能力判断においては、窃盗の実行や発覚防止等に向けた合理的行動等が取れていたことのみを重視して衝動が強くないとか衝動制御能力の減退はないなどと判断してはならない。」(本稿本文120)ことを明確に認めた。すると差戻審は、もし1審の結論を否定するのであれば、2審とは異なる論拠を示さなければならない。差戻審が被告人の衝動制御能力の障害を強度であると認めているのか認めていないのかは前記の通り不詳であるが(134②からは「認めている」と解する方が妥当と思われる)、仮に認めているとすれば、差戻審が示した論証は次の通りということになる:

◆ 差戻審の判示40)

(D) 窃盗症は重症で、衝動制御能力の障害は強度

(W) 犯行態様は合理的でさほど異常ではない

(C) 完全責任能力

差戻審の示した結論(C)は2審と同じ完全責任能力である。そして論拠(W)も2審と同一とみることもできるが、判示に本件窃盗は「さほど異常でない」という評価が加わっている点が2審と異なっているとみることもできる(上記論証モデルに下線を付した部分。なお2審判決文中には「異常」という語はない)。もし論拠(W)を「2審と同一」とみるのであれば、差戻審の責任能力判断論理は空虚かつ欺瞞ということになる。そこで「さほど異常でない」という評価が加わっている点に2審との実質的な違いを見出すことにすると、そこには非常に興味深い風景が朧げながら姿を現す。それは、

医学的な意味での「衝動制御能力障害」の「強度」は、

法的概念としての「行動制御能力」の「異常」とは別である」

という命題である。